Por: Gabriela Torres

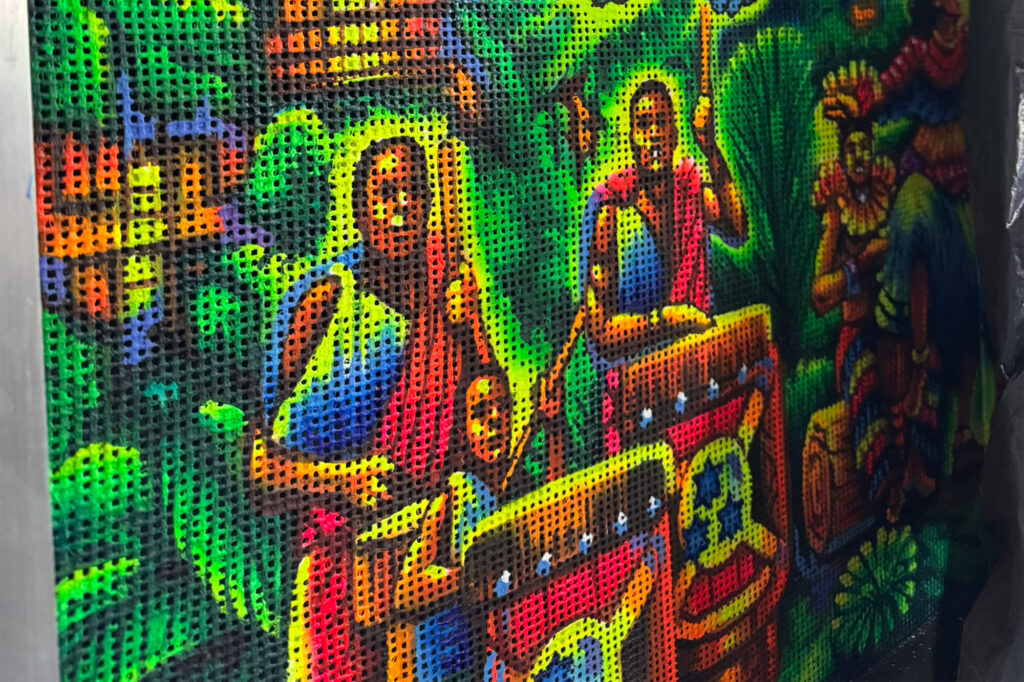

William Gutiérrez es uno de los pintores de picós más reconocidos de Barranquilla. Su colorido arte ha cruzado las fronteras de la arenosa para llegar a públicos internacionales. El trabajo del “maestro William”, como se refieren cariñosamente a él las personas del gremio picotero es valioso para la cultura picotera. Su firma se encuentra en muchos picós de Barranquilla y, ahora, del exterior. Este reportaje fotográfico hace homenaje a una figura clave del panorama picotero a través de su taller de arte.

Gutiérrez mostrando su taller durante la visita de nuestro equipo.

Una de las obras más recientes del artista. Para un picó, claramente.

Gutiérrez muestra un boceto de pintura para un picó que está realizando.

Autorretrato de Gutiérrez plasmado en el picó “El artista”.

El maestro junto a su picó “El artista”.

En el corazón del Caribe colombiano, los hogares picoteros son más que espacios; son refugios de tradición y ritmo. En cada hogar picotero hay objetos que guardan memorias, tesoros que el tiempo no ha logrado borrar. Cada elemento, desde el picó hasta los vinilos que guardan décadas de música, narra una historia única. ¡Te invitamos a explorar en esta guía de una casa de un picotero del Barrio San Pachito!

Los tesoros

Donde nace la magia

Sabor en la sangre

Elaborado por: Andrea López y Giovanna Fazzolari

Por: Andrea López Brito

No hay duda alguna de que esos coloridos picós que se encuentran en varios lugares de Barranquilla y que retumban cada vez que se encienden, conectan personas con el pulso de la música, pero ¿qué pasa a más de 9.000 kilómetros de distancia? O incluso, ¿a más de 15.000 kilómetros? ¿hasta dónde llega esa magia de los picós?

Lo que muchos todavía no conocen es que esta parte de la cultura del caribe colombiano ya ha traspasado fronteras nacionales e internacionales. A continuación, Stefanos Donikian, dueño de “La Saramuya” y Tom Noonan, uno de los dueños de “El Gran Mono”, cuentan las historias detrás de estas representaciones fuera de Colombia.

De Barranquilla a Grecia

Con un acento que demuestra una extensa mezcla de culturas Stefanos Donikian saluda a través de la cámara. Rápidamente, y en español, cuenta de este tema del que se nota emocionado. Su bebé, como lo llama, lleva por nombre “La Saramuya” y su concepción se remonta al 2018, año en el que, por invitación de un amigo fotógrafo, asiste por primera vez al Carnaval de Barranquilla.

Recuerda que, en medio de ese caos típico de un sábado de Carnaval, se sintió como en casa, que en este caso con su amplia mezcla cultural podría ser Grecia, Armenia o Etiopía. Dice que, todo eso que era nuevo, se sentía familiar. Se sentía abrazado de la cultura costeña.

-De camino de Soledad para ir a la Vía 40 vi unos picós en la calle – explicó con la fascinación que le debió producir en aquel entonces.

En el trayecto del aeropuerto pasó por una de las rutas más importantes de la ciudad y donde se concentra gran parte de la celebración más importante durante el año. Inmediatamente quedó sorprendido por los picós que veía y luego de algunas preguntas y aclaraciones por parte de quienes los acompañaban quedó en su mente el deseo de tener un picó, sin embargo, no como se lo plantearía más adelante.

La música africana que escuchaba frecuentemente en los parlantes durante su estadía lo hizo recordar a la música con la que creció. Y como muchos extranjeros, decidió regresar al carnaval al siguiente año… y al siguiente.

Cuenta que durante la pandemia que el mundo atravesó decidió dejar su trabajo, en parte porque se quería empapar de la cultura picotera. Las incertidumbres no faltaron, no sabía a qué destino quería llevar el picó o incluso, si quería quedarse en Barranquilla. Sin embargo, decidió primero construir su picó y luego ver lo que sucedía.

Cortesía: La Saramuya

Sobre el arte, elemento característico y distintivo de estos equipos, dice que es una mezcla de su historia con una historia que quería contar. Pocos picós tienen nombres femeninos, de este punto se conocerá más adelante, mientras tanto, esta era una motivación más para que Atenas, heroína de la mitología griega tuviese ese papel protagónico en el arte. Atenas está luchando con Poseidón, a quien retratan en muchos otros picós. Es un mensaje que comunica que La Saramuya se está haciendo paso, y está haciéndose sentir, mientras comparte esa música hipnótica, tal como las sirenas que con sus intoxicantes voces intentaban seducir a Ulises y su tripulación.

Otra característica especial de sus picós son los nombres. “La Saramuya” parece un término totalmente desconocido, pero realmente, es más bien un término en desuso. Mientras aprendía español, Stefanos recuerda que escuchó una canción de Andrés Landero.

“Me parece, que te vi bailando un día

me parece, que te vi muy saramuya

en la plaza de la tierra mía

¡Bailando cumbia!

¡Bailando cumbia!"

Bailando cumbia - Andrés Landero

Saramuya. Esa palabra quedó en su mente, preguntó sobre el término, pero fue la abuela de una de sus amigas quien lo sacó de la duda. Es una palabra antigua que se refiere a una mujer alegre y coqueta

-Y yo me dije ya. Ok. Ese va a ser el nombre de mi picó – Con determinación toma su decisión y tras consultar si la palabra podría resultar como un término hiriente o machista, no recibió más que apoyo, por lo que decide dejar ese nombre.

El debut de La Saramuya se dio en Mar del Sol en Barranquilla. Comparte que la reacción por parte de las personas, incluso de otros picoteros, fue muy buena. Lo mismo en Grecia, donde luego de tres meses llegó el picó.

Al inicio las fiestas eran pequeñas, luego llegó a escenarios como la plaza central de Atenas bajo la Acrópolis.

– Poner un pico en la plaza principal de Atenas con miles de griegos y turistas pasando. Allá la reacción fue increíble- recuerda aquella presentación, agregando que las personas griegas, colombianas y latinas estaban gozando como si fuese el Caribe.

Cortesía: La Saramuya

De Barranquilla a Australia

Cuenta que el reto más grande fue que realmente no existía un plan o diseño que les permitiera saber cómo construir el picó. Por lo tanto, su principal ayuda fue una pequeña replica de un picó, videos y fotos de referencia que ellos mismos recolectaron.

-Nos tomó un largo tiempo y fue bastante difícil asegurarnos que era el diseño correcto, la forma correcta…– continúa dando a entender que querían ser fieles a los picós tradicionales como El coreano y El lobo.

Créditos: Aaron Ponnudurai

El nombre tiene una historia interesante. Es un juego de palabras con el nombre del animal y el apodo “mono” que les dan en la costa caribe colombiana a quienes tienen el cabello de color claro o a los extranjeros, era una manera de divertirse un poco con el nombre. La otra parte de la inspiración nace de la portada de un famoso álbum de Reggae llamado “Return of the super Ape” del artista Lee “Scratch” Perry que plasma en su portada un mono.

La magia tras el arte estampado en el picó esta una vez más en el maestro William Gutiérrez.

– Tal como mencioné la inspiración inicial para el arte fue un álbum de reggae- continúa compartiendo que querían ver la cultura australiana y colombiana representadas en el picó, por tal razón se pueden ver partes icónicas de Melbourne incluidas.

-Enviamos estas referencias al maestro William y él creó un collage para nosotros- una vez recibido el diseño decidieron seguir con este proyecto.

Sobre las diferencias cuenta que nunca quisieron ser una copia, sino, una manera de homenajear la tradición picotera. Su performance se tuvo que adaptar a las diferencias culturales del país, incluyendo incluso bailarines para asegurar que la audiencia se conectara con lo que se presentaba.

“Un registro fotográfico de los primeros años de El Gran Mono”, así es como describe uno de los proyectos principales que tienen a futuro, teniendo como objetivo un proyecto que posteriormente se convierta en un documento histórico, buscando que vaya más allá de lo online.

Con notable orgullo recuerda que sus momentos favoritos es cuando los colombianos se acercan y les dicen que han disfrutado la fiesta o que aman asistir a los eventos.

-Sabes, realmente eso habla de las razones por las que decidimos iniciar el proyecto, son esos momentos los que son realmente especiales para nosotros.

Su página de Instagram y Facebook suman ya casi treinta mil seguidores, una cantidad impresionante cuya estrategia principal busca conectar a través de los posts con las personas que, por distintas razones, como la distancia, no pueden disfrutar del picó frente a frente. Menciona un tema relevante, el papel de la mujer Sobre esto dice que siempre han sido conscientes del tema, por lo tanto, intentan siempre tener la participación de las mujeres como DJs o performers.

“Divertido, hacer homenaje y progresivo”. Así responde la pregunta de cómo describiría al picó, además, dice que mientras intentan nuevas cosas intentan honorar el pasado.

Créditos: Jackie Dixon

-En los años sesenta y setenta mientras más mujeres tuvieran un picó, más exitoso era. Por eso las mujeres no pagaban en las taquillas – explica la estrategia que se utilizaba en aquel entonces.

Y aunque en la actualidad esa dinámica ha cambiado a un pago parcial o total por parte de las mujeres, las relaciones de poder no han tenido muchas transformaciones, manteniéndose el poder concentrado en los hombres.

En Barranquilla, Cartagena e incluso internacionalmente ya hay mujeres picoteras que se están empoderando. Y aunque todavía existen barreras, pensamientos machistas e incluso la idea que por ser mujer no van a ejecutar este arte correctamente, el empoderamiento de las mujeres, acompañado de cambios por parte de los hombres, quienes ahora motivan la participación de ellas en este espacio cultural, construye un panorama positivo y ambicioso para las mujeres.

Las mujeres siempre han estado presentes en el mundo picotero, pero muchas veces el reconocimiento se les daba a sus compañeros hombres. Un ejemplo de este poder femenino es Ángela Arias, quien fundó en 1986 el picó “El Rey de Rocha”, considerado el más importante en Cartagena. Parte de los resultados positivos del reconocimiento de la mujer se debe a las investigaciones que han permitido visibilizarlas en estos espacios.

Sobre el concepto de picotera Iriarte cuenta que es un término que está en construcción pero que, para ella, es la autoridad de la fiesta. Espera que este concepto se pueda expandir a más comunidades incluidas aquellas donde todavía significa alguien que solamente asiste a la fiesta.

¡Conoce más!

La Saramuya

Nombre: La Saramuya

Propietario: Stefanos Donikian

Año de creación: 2022

Ubicación: Atenas, Grecia

Redes sociales: @lasaramuya

Construcción: Colombia

El Gran Mono

Nombre: El gran mono

Propietario: Tom Noonan, Johnny el Pajaro

Año de creación: 2018

Ubicación: Melbourne, Australia

Redes sociales: @elgranmono.pico

Alex Alemán: El maestro del timbal que hace vibrar a la Costa

"El Timbalero no puede ser solamente para veteranos, sino también para la juventud. Veo que el pico veterano, el nuevo, el moderno y el de torre, todos tienen su público. Por ejemplo, yo pongo más salsa veterana que salsa romántica, pero trato de tener un equilibrio para llegar a todos. Aunque respeto que algunos picos modernos se enfoquen en un solo estilo porque ellos han sabido crear su identidad y tienen su público fiel."

Por: Andrea López Brito

Históricamente, la mujer no ha sido reconocida en los espacios en los que se desenvuelve, o por lo menos, constantemente es representada en una posición de subordinación frente al hombre. La cultura picotera no ha sido ajena a esta situación. A pesar de esto, actualmente se pueden encontrar algunos ejemplos de figuras femeninas que han empezado a construir y abrir camino para las mujeres picoteras.

El perfil de Instagram de Miliceth “Mily” Iriarte recibe con tres poderosas palabras a quien llega a su página: Champetúa. Vegana. Feminista. Oriunda de Turbana, un municipio ubicado a 35 minutos de Cartagena, esta mujer de sonrisa contagiosa cuenta que su relación con los picós nace desde una temprana edad debido a que su familia hacía uso constante de estos aparatos.

―Recuerdo que escuchaba mucho los LP ― cuenta con un tono nostálgico refiriéndose a los “long play” o discos de larga duración ― … pero de los 90. El pato. En ese momento le llamaban terapia a este tipo de música. Entonces, con mi familia, sobre todo materna, los Iriarte, eran los más Champetú.

En alguna fecha entre 2010 y 2011, la cual no recuerda con exactitud, conoció a Rafael Escallón, historiador, artista e investigador del Caribe Colombiano, quien se convertiría en una figura relevante en la preparación de Mily. Escallón la invita a participar en un proyecto de investigación de las mujeres en la champeta. Iriarte recuerda como un gran momento en su vida la vez que el investigador la llamó “champetúa”.

Era la primera vez que una persona me llamaba champetúa de una manera reivindicante, no de manera peyorativa.

dice con una expresión y tono liberador.

Desde una nueva perspectiva inclinada hacia el feminismo, Mily, quien para aquel entonces tenía un título como administradora de empresas, inicia su carrera como investigadora, indagando y redescubriendo sobre las mujeres en la champeta. Para el 2017 encontró un poco más de 30 mujeres artistas en Cartagena. Estas investigaciones quedaron documentadas en un proyecto llamado “Papel de las mujeres en la cultura champeta”.

Justo después de la publicación de su artículo Iriarte empieza a analizar la presencia de las mujeres al rededor del picó y se da cuenta de que, aunque la mujer existe en este espacio, su papel se limita a ser bailarinas o cantantes, pero casi nunca ocupan el lugar del picotero, aquel que dirige y anima la fiesta.

¿Qué es una picotera?, fue la pregunta de la cual partió Iriarte. Entre las respuestas que encontró está que es aquella que anima el baile, o la mujer que proviene de una familia picotera. Sin embargo, ella consideraba que la mujer también podía estar llena de poder, de dirigir la fiesta, tal como el picotero. Fue entonces cuando decide investigar desde adentro y crea el nombre que la sigue acompañando hasta la actualidad: “Pickotera Mily Iriarte”. Aunque dice que al inicio lo veía como una idea loca, poco a poco inició su proceso de aprendizaje y ese nuevo proyecto tomó un gran significado.

―Ya yo hacía fiestas. Yo iba con mi computador, con el mismo donde hacía los textos, que no era para eso, y tocaba los samples con el teclado ― recuerda.

Desde hablar con el micrófono hasta samplear, Mily se tomó la tarea muy en serio para aprender todas aquellas habilidades necesarias para lograr construir su performance y convertirse en una artista sobresaliente para que, entre otras cosas, no existiría la excusa de “no eres lo suficiente buena y por eso no te invitamos”. Progresivamente empezó a recibir pagos por su nuevo oficio y, así, pudo comprar los equipos necesarios para sus presentaciones.

Hoy en día dice que es una “picotera investigativa” porque, mientras estudia para graduarse como historiadora y gestora patrimonial, sigue investigando y generando conocimiento valioso en la cultura picotera y champetúa.

―Yo hago trabajos investigativos, pero también hago videos, voy a fiestas, animo.

Del no reconocimiento al empoderamiento

Con gran orgullo acepta que actualmente es reconocida como un referente y añade que es importante ir abriendo camino para más mujeres, porque si bien, el panorama actual del rol de la mujer dentro de la cultura picotera ha mejorado notablemente, existen todavía problemáticas y retos.

A través de un poco de historia, Mily cuenta que las mujeres nunca han sido ajenas a esos retos. Al contrario, han tenido que sobrepasar fuertes luchas para ser reconocidas en todos los aspectos de la vida, no siendo los picós la excepción. Con la transmisión oral pudo entender que antes la función de la mujer en los espacios picoteros era atraer público.

-En los años sesenta y setenta mientras más mujeres tuvieran un picó, más exitoso era. Por eso las mujeres no pagaban en las taquillas – explica la estrategia que se utilizaba en aquel entonces.

Y aunque en la actualidad esa dinámica ha cambiado a un pago parcial o total por parte de las mujeres, las relaciones de poder no han tenido muchas transformaciones, manteniéndose el poder concentrado en los hombres.

En Barranquilla, Cartagena e incluso internacionalmente ya hay mujeres picoteras que se están empoderando. Y aunque todavía existen barreras, pensamientos machistas e incluso la idea que por ser mujer no van a ejecutar este arte correctamente, el empoderamiento de las mujeres, acompañado de cambios por parte de los hombres, quienes ahora motivan la participación de ellas en este espacio cultural, construye un panorama positivo y ambicioso para las mujeres.

Las mujeres siempre han estado presentes en el mundo picotero, pero muchas veces el reconocimiento se les daba a sus compañeros hombres. Un ejemplo de este poder femenino es Ángela Arias, quien fundó en 1986 el picó “El Rey de Rocha”, considerado el más importante en Cartagena. Parte de los resultados positivos del reconocimiento de la mujer se debe a las investigaciones que han permitido visibilizarlas en estos espacios.

Sobre el concepto de picotera Iriarte cuenta que es un término que está en construcción pero que, para ella, es la autoridad de la fiesta. Espera que este concepto se pueda expandir a más comunidades incluidas aquellas donde todavía significa alguien que solamente asiste a la fiesta.

Emperadoras

Emperadoras es el nombre de la primera y única agrupación musical de champeta compuesta por mujeres, más exactamente 10. De este grupo hace parte Mily como su creadora y actual manager. De la historia del grupo cuenta que en pandemia deciden juntarse luego de hacer varios encuentros de mujeres, muchas de ellas pioneras en sus áreas. Con canciones diferentes y música que hace parte del cambio, Emperadoras se convirtió en el año 2020 en el primer proyecto de champeta grupal donde las integrantes son en su totalidad mujeres.

“Me decían que por ser mujer no era la mejor opción

pero un día alcé mi voz

no necesito tu aprobación,

escúchame que ahora vengo yo”

“Ha llegado el momento,

fuerza y resistencia,

tuvimos paciencia, ahora es que yo brillo

ha llegado el momento,

di no a la violencia,

que no se repita la historia que hoy te cuento”

No estás sola - Emperadoras

La pickotera Mily Iriarte es uno de los ejemplos de que la mujer, sin duda alguna, puede llegar a posiciones de poder en la cultura picotera. Con su estilo “revolucionario, innovador y amoroso”, como ella misma lo define, está marcando las bases para que una nueva generación pueda construir firmemente el papel de la mujer picotera. Iriarte es un símbolo de resistencia y transformación en este espacio que anteriormente fue dominado totalmente por los hombres. Mily Iriarte inició este nuevo capítulo de la historia picotera sobre el cual ahora muchas mujeres podrán escribir también.

Iriarte afirma que emperadoras es una agrupación feminista, antirracista, antipatriarcal y anti-transfóbica, que con sus canciones le apuesta a la resistencia y aboga en favor de las mujeres y las diversas identidades sexuales. Entre los aportes culturales que ha hecho Iriarte también se encuentra el trabajo con los niños y jóvenes, quienes, según sus palabras, están en la edad en la que pueden aceptar la información de manera más fácil para generar transformaciones, para entender los derechos de las mujeres, las identidades sexuales y demás.

“El pulso de la calle: picós en el Caribe” es un viaje a través de la vibrante cultura de los picós, esos gigantes del sonido que mueven corazones y generan identidad en la región Caribe. Este proyecto transmedia celebra la tradición, la historia y la pasión que rodean a los picós, contando historias de vida, arte y que hacen de este fenómeno un verdadero símbolo cultural. A través de videos, fotografías, crónicas y mucho más, queremos que el mundo conozca cómo el picó pulsa en cada esquina del Caribe. Porque aquí, el ritmo no solo se escucha: se vive.

¡Conócenos!

Somos un equipo tan diverso como la música que suena en un picó. Creativos y apasionados de la cultura caribeña, nos unimos con un solo propósito: honrar y difundir la magia de los picós. Creemos en el poder de las historias, en el impacto del arte y en la fuerza de una tradición que trasciende generaciones.

Gabriela Torres

Editora General y Coordinadora de Redacción

Giovanna Fazzolari

Líder de diseño de página y Diseñadora

Marcela Consuegra

Líder de diseño de página y Diseñadora

Andrea López

Coordinadora Audiovisual

Alejandra León

Coordinadora de Redacción

Juan José Álvarez

Community Manager

Samuel Morales

Community Manager

Produciendo pa’ gozar: El arte detrás del picó

El ritmo que despertó una pasión

Cortesía de imagen: Fotografía suministrada por "La Crespa".

La vida da vueltas inesperadas, y para Nayibis Díaz, “La Crespa”, todo comenzó con un pastel. Repostera de oficio y amante de la música desde niña, jamás imaginó que su camino la llevaría al mundo del picó, esa cultura vibrante y ruidosa que marca el ritmo de los barrios en Barranquilla.

El día que cambió todo, empezó como cualquier otro. Un cliente la contactó para que hiciera un pudín inspirado en un picó, y la idea la emocionó. Entregó el pedido durante una fiesta, y el cumpleañero le pidió que se quedara. Aunque no conocía a nadie, accedió con la condición de manejar la música para sentirse más cómoda. Al principio, su idea era pasar desapercibida, pero los asistentes quedaron encantados con las canciones que eligió.

El dueño de un picó, vio algo en ella que ni siquiera ella sabía que tenía. La invitó a probar suerte, pero la idea le parecía imposible. “Yo no sé nada de eso”. Sin embargo, la curiosidad quedó, y no pasó mucho tiempo antes de que llegara su primera oportunidad.

Lo difícil llegó con el trabajo. En casa, su familia veía con recelo el ambiente del picó. Para ellos, eso era algo extraño, lleno de excesos. Ella, en cambio, veía una oportunidad, aunque el miedo y las dudas seguían ahí. Cuando aceptó tocar por primera vez en un pequeño estadero, todo parecía salir mal: lluvias, nervios y hasta un atraco. Esa noche, de regreso a casa, le robaron el computador que le habían prestado para trabajar.

Con la ayuda de su familia, recuperó el equipo y volvió al escenario. Aprendió poco a poco, con errores, tropezones y mucha paciencia. Las consolas dejaron de ser un misterio, los ritmos empezaron a fluir y, con cada presentación, su confianza creció.

Cortesía de imagen: Fotografía suministrada por "La Crespa".

De a poco, su estilo comenzó a tomar forma. No era solo una DJ; improvisaba, animaba y hasta incluyó bailarinas en sus shows. Se convirtió en una figura que destacaba no solo por su habilidad, sino también por su energía. Así, “La Crespa” comenzó a hacerse un nombre. Aun así, no fue fácil. Ser mujer en un mundo dominado por hombres significaba enfrentarse a comentarios machistas y miradas escépticas. “Siempre me decían que esto no era para mujeres”, recuerda. Pero ella decidió ignorar esas voces y demostrar que sí tenía un lugar en el picoteo.

Lo que la hace única, además de su carácter, es su capacidad para conectar con el público. No sigue listas ni programas predefinidos. Prefiere empezar con una canción y dejar que el ambiente marque el ritmo. Su música es un cruce de géneros: un poco de todo, pero siempre con su toque personal. Ritmos africanos, salsa brava y esas “mañanas domingueras” que no pueden faltar en sus mezclas.

Con el tiempo, el público empezó a responder. Las críticas dieron paso a los aplausos, y su nombre comenzó a resonar en Barranquilla. De tocar en pequeños estaderos pasó a eventos más grandes, y pronto sus presentaciones la llevaron a otras ciudades. Ahora, está a punto de llevar su música al extranjero, con fechas programadas en México, España y Panamá.

Pero más allá de los logros personales, lo que más la llena de orgullo es haber abierto puertas para otras mujeres en el mundo picotero. “Es un ambiente difícil, pero he logrado demostrar que nosotras también tenemos un lugar aquí”, dice. Sabe que su trabajo inspira a otras chicas que están comenzando, y eso la motiva a seguir adelante. El cariño de la gente es lo que más la mueve. Recuerda con emoción una presentación en Cartagena, donde las entradas se agotaron en cuestión de horas. “Me metí camuflada entre la fila y escuché a alguien decir que debían apurarse porque me iban a perder. Eso me llenó el corazón”, confiesa, con una sonrisa.

Para “La Crespa”, el picó no es solo un trabajo. Es su forma de expresarse, de conectar y de crecer. Cada canción que mezcla cuenta un pedazo de su historia: los momentos duros, los días de triunfo y esa pasión que la impulsa a seguir rompiendo barreras. Porque, para ella, la música no solo suena; transforma. Y en su caso, la ha llevado a lugares que nunca imaginó.

¡Descubre el significado de estas recurrentes palabras en el mundo de los picós! Selecciona la palabra de tu interés para conocer su significado.

Laboratorio regional de policía científica y criminalística N° 8, en Barranquilla, jueves 3 de octubre de 2024. (Gabriela Torres/ El Punto)

“ante esta realidad, sería deseable una mayor regulación por parte de las autoridades, no solo mediante la presencia policial, sino también con gestores de convivencia. Además, sería importante involucrar a los picoteros como parte de la solución”.