El Legado de los Inmigrantes de Puerto Colombia: Un Viaje de Modernización y Cultura

Por: Natalie Zahn Sarue

La investigación para este artículo se basa en una entrevista realizada el viernes 12 de abril, 2024, con Hortensia Sánchez, presidenta de la Fundación Puerto Colombia, en la antigua estación del ferrocarril del muelle de Puerto Colombia.

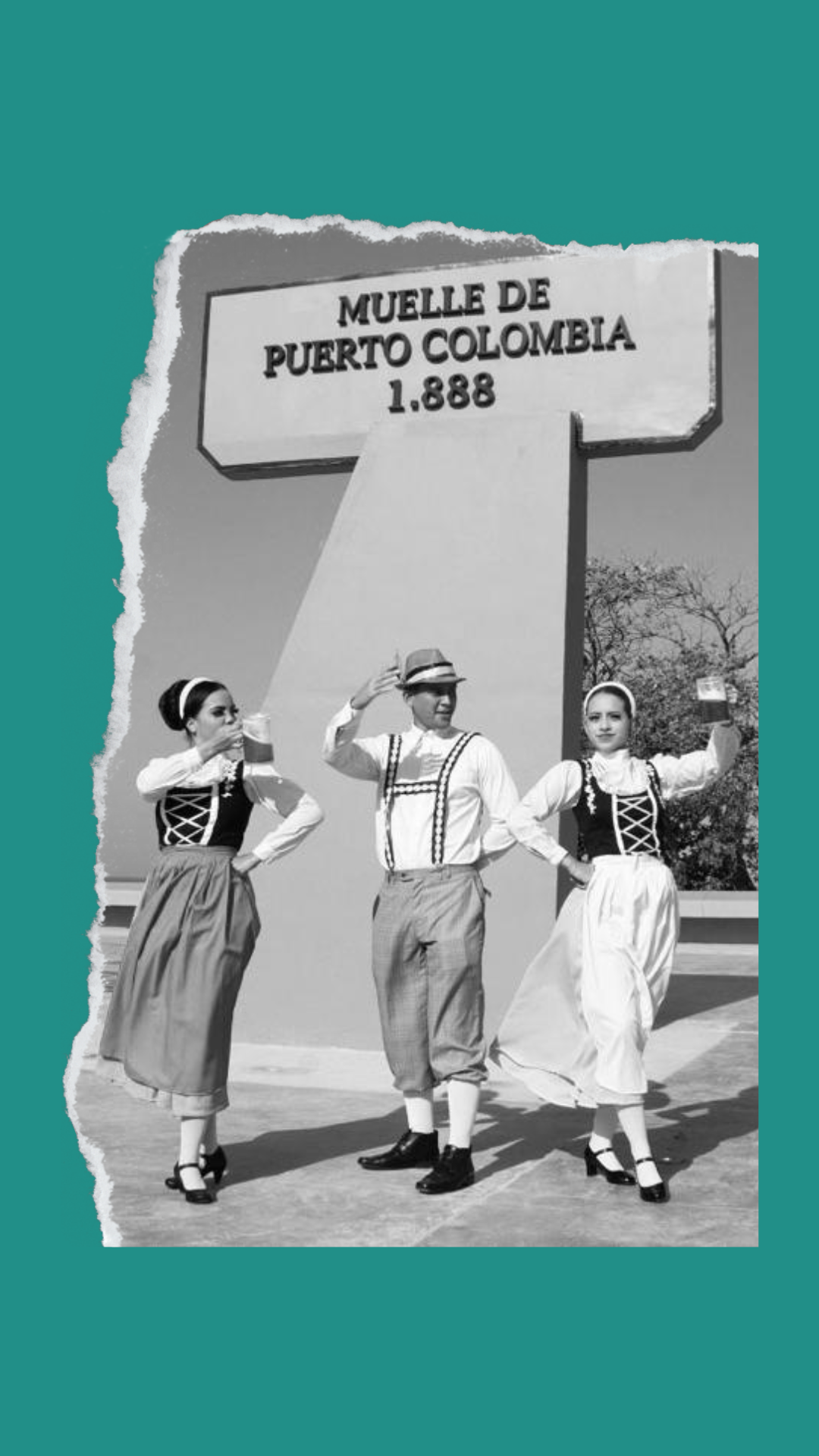

La historia de Puerto Colombia está marcada por la llegada masiva de inmigrantes procedentes de diversos rincones del mundo durante la Primera Guerra Mundial. Estas familias, provenientes de países como Francia, Italia, España, China, Japón, y otros, buscaron refugio y oportunidades en tierras lejanas debido a las condiciones devastadoras en Europa en ese tiempo.

Origen y selección del destino Según el testimonio de Hortensia Sánchez, los inmigrantes llegaron a Puerto Colombia desde "13 comunidades diferentes, principalmente de Europa", huyendo de las repercusiones devastadoras del conflicto global. La elección de Puerto Colombia como destino radicó en su singular posición como el único puerto en Latinoamérica que recibía buques de calado de gran tamaño. Las comunidades: 1.Francesa 2.Italiana 3.Alemana 4.Japonesa 5.Española 6. Holandesa 7.China 8.Británica 9.Curazoleña (Curazao) 10.Estadounidense 11.Austriaca 12.Judía 13.Árabe

Trayecto y Destino Los inmigrantes trazaron su ruta desde Europa hacia Puerto Colombia, haciendo escala en Nueva York y otras localidades del Caribe. Sin embargo, como señaló Sánchez, la mayoría de ellos no se establecieron en Puerto Colombia, sino que siguieron su viaje hacia Barranquilla, donde se integraron al sistema de transporte fluvial del río Magdalena para dispersarse por diversas regiones del país. Algunas de estas regiones incluyeron: Poblaciones a lo largo del Río Magdalena: Muchos inmigrantes se dirigieron hacia las poblaciones ubicadas a lo largo del río Magdalena, aprovechando las vías de navegación fluvial para llegar a lugares como Mompox, Onda, Calamar y otras comunidades a lo largo de este río. Regiones del Caribe colombiano: Algunos inmigrantes optaron por establecerse en otras partes del Caribe colombiano, aprovechando la proximidad y las oportunidades económicas en ciudades costeras y centros urbanos de la región. Centros urbanos y áreas de desarrollo económico: Algunos inmigrantes se desplazaron hacia centros urbanos en diferentes partes del país, buscando oportunidades laborales y comerciales en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali u otras zonas de desarrollo económico en Colombia.

Obstáculos y Desafíos El trayecto migratorio estuvo marcado por numerosos obstáculos logísticos y administrativos, implicaba travesías prolongadas en barco y tren, con condiciones incómodas para muchos inmigrantes que no estaban acostumbrados a largos trayectos marítimos y terrestres. Además de enfrentar desafíos físicos, los inmigrantes provenientes de países con idiomas y culturas diferentes se encontraban con barreras lingüísticas y culturales significativas al llegar a su destino. La comunicación y la adaptación a un nuevo entorno cultural representaban desafíos importantes que podían dificultar la integración y la búsqueda de oportunidades una vez en Puerto Colombia. Esta transición también implicaba una dolorosa separación familiar y un sentido de desarraigo emocional para aquellos que dejaban atrás a sus seres queridos en busca de nuevas oportunidades. Una vez en Puerto Colombia, los inmigrantes enfrentaban el desafío de integrarse a una sociedad y economía completamente nuevas, buscando empleo, vivienda y servicios básicos en un entorno desconocido que exigía esfuerzo y adaptación constante para establecerse y prosperar.

Contribuciones y Legado Los inmigrantes introdujeron innovaciones trascendentales en la región. Hortensia Sánchez destaca que los franceses aportaron "bancos", los italianos establecieron "fábricas de cuero" y molinos de trigo, mientras que los chinos suministraron "hortalizas frescas". Además, los italianos dejaron una huella profunda en la gastronomía local con platos como pasta y pizza, asimismo, los árabes, con platos típicos como el Tabbouleh, hojas de parra y el hummus, transformando los hábitos alimenticios de la región. Estos inmigrantes catalizaron el desarrollo industrial y comercial de Puerto Colombia y sus alrededores, introduciendo tecnologías avanzadas y prácticas comerciales innovadoras que modernizaron la economía local. Los alemanes introdujeron tecnologías avanzadas, como la aviación. Se menciona que trajeron los primeros aviones, con la primera empresa de aviación en Colombia, Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos (SCADTA).

Además de sus contribuciones económicas, los inmigrantes dejaron una marca cultural perdurable en el departamento, influenciando diversos aspectos de la vida cotidiana y enriqueciendo el patrimonio cultural de la comunidad. Los inmigrantes aportaron estilos arquitectónicos distintivos que se incorporaron al paisaje urbano de la región. La influencia francesa contribuyó a la arquitectura de algunos edificios públicos o residenciales. Los inmigrantes introdujeron nuevos instrumentos musicales que no eran comunes en la región. Por ejemplo, instrumentos como el acordeón (popular en la música italiana y europea) o instrumentos de percusión tradicionales de Oriente Medio fueron incorporados en la música local. Los diferentes estilos de baile traídos por los inmigrantes, como la tarantela italiana o bailes tradicionales del Medio Oriente, se fusionaron con danzas locales existentes, creando nuevas formas de expresión artística.

Conclusión La migración hacia Puerto Colombia durante la Primera Guerra Mundial dejó un impacto perdurable en la región. Los inmigrantes introdujeron nuevas industrias, tecnologías y prácticas comerciales que transformaron la economía local. Su influencia se extendió también a la cultura y la sociedad, enriqueciendo la gastronomía, las tradiciones y la identidad comunitaria. Hoy en día, el legado tangible e intangible de estos inmigrantes sigue siendo evidente en la arquitectura, la diversidad étnica y las costumbres locales. Preservar y valorar esta herencia migratoria es clave para comprender la historia y la identidad de Puerto Colombia. Reconocer la contribución de los inmigrantes nos invita a celebrar la vitalidad de una comunidad enriquecida por la diversidad.

FLORO MANCO: PATRIMONIO CULTURAL DE BARRANQUILLA

Por: Gabriela Arana.

En el cine, y desde los años 90, en la televisión de la región Caribe colombiana, los documentalistas han puesto su enfoque en la fiesta popular barranquillera El Carnaval de Barranquilla. Barranquilla, era el principal puerto del país, como lo aseguran los historiadores regionales, esta gozó de la ventaja de verse influida por ideológicas foráneas, como los adelantos tecnológicos que llegaban al país: la navegación, a vapor, la televisión, la radio, el ferrocarril, la aviación y claramente el cine. El Carnaval tiene poder debido a los primeros años del cine colombiano, con la pieza cinematográfica de 1914 ‘‘Carnaval de Barranquilla’’ grabada y dirigida por filmada por el fotógrafo italiano Floro Manco. Fue el primer documental autónomo realizado en nuestro país. Floro Manco nació en Scalea, Italia, el 10 de octubre de 1875 y es considerado el pionero del cine documental en Colombia. Su padre Antonio manco murió aquí en Barranquilla, se dice entonces que él quería conocer el sitio donde estaban los restos de su padre. (ROJAS ROMERO, 1997: 9). Manco hizo un recorrido por América Latina, recorriendo distintos países. Primero llego a Río de Janeiro, en Brasil, y entró a Colombia junto a su hermano Vincenzo por la ciudad de Ocaña, la ciudad fronteriza. Allí buscaron los restos de su padre, no se sabe si los encontró, pero en todo caso él quedó enamorado del lugar, encontró un paraíso en su época y pudo desarrollarse como fotógrafo porque en Barranquilla no había competencia en fotografía.

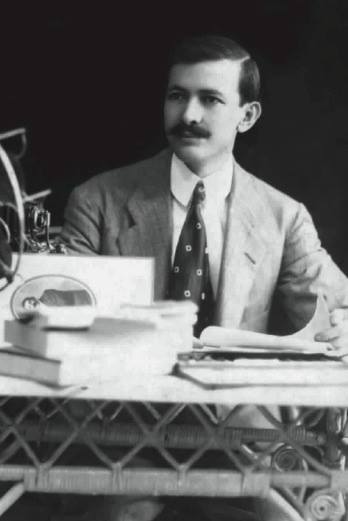

Floro Manco. Foto por Fundación de Puerto Colombia.

Manco llega a los Estados Unidos para adquirir conocimientos y equipos de fotografía. En 1913, regresa a Barranquilla, instala un estudio fotográfico y obtiene la representación de la Casa Kodak (NIETO IBAÑEZ, 1997: 57 – 67). Para entonces, sus compradores estaban conformados especialmente de inmigrantes acomodados. Allí se dedicó a retratarles los clientes en su estudio, próximo al famoso Club Barranquilla. Establece conexiones de amistad con la mayoría de su equipo, de esta forma también logró capturar tomas en sus bailes de Carnaval. Impactado descubrió la importancia social y cultural que estas festividades tenían. Siempre terminaban las sesiones en “cháchara” en el estudio de Manco y se dice que, en tal ambiente, haya surgido la idea de realizar un documental sobre el carnaval de Barranquilla. Con los equipos de cine necesarios emprendió su viaje cinematográfico, enfocando con su lente las festividades. Los periódicos aquella época lo señalaban así, por ejemplo, el periódico El Nuevo Diario: “Nuestro buen amigo, el inteligente artista Floro Manco, ha pedido al exterior todos sus aparatos necesarios para tomar una película cinematográfica, de los mejores pasajes del carnaval en este año. Nosotros creemos que la idea merece entero apoyo por parte de la Junta Directiva [probablemente del Club jul./dez. 2006 173 Carnaval de Barranquilla: De Floro Manco a la UNESCO. 100 años de patrimonio cultural inmaterial en el documental Barranquilla]” (NIETO IBÁÑEZ, 1997: 99).

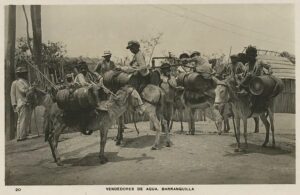

Fotografía de vendedores de agua tomada por Floro Manco. Fuente: Fundación de Puerto Colombia.

Fotografía del mercado de frutas tomada por Floro Manco. Fuente: Fundación de Puerto Colombia.

Desde que inició el proyecto se tuvo mucha fe en el debido a que era de Floro Manco, ya entonces reconocido fotógrafo apreciado por la sociedad, por lo tanto, se tenían grandes expectativas de la película. Filmó algunas de las comparsas, como la llamada “La pastora de gansos”, de la que era director Pedro Pérez. Todos los diarios de la época se mantenían al tanto con el desarrollo de la película de Manco. Otro diario fue El Progreso, que describió el esfuerzo comunal al que se sometió Manco, quien gastó “más de tres mil pies de película”, lo que significó que el costo de la obra ascendió a algo así como $ 800.00 oro. Manco se propuso venderla a cualquier empresario de cine que le pudiera ofrecer una suma de $ 1 200.00 oro. En ese tiempo, la película fue adquirida por la Empresa de Kinematógrafos Universal, cuyos principales accionistas eran David López Penha y Carlos Martínez Aparicio, y se exhibió en el Salón Universal “… Durante ocho noches seguidas. Dicen los que asistieron a la prueba que es notable y tiene cuadros admirables. Felicitamos a los empresarios por la adquisición” (NIETO IBÁÑEZ, 1997: 99 - 101).

Al final fue presentada el 30 de marzo de 1914, y esto comentó la prensa: “Con bastante éxito fue exhibida en el Salón Universal la película del carnaval, tomada por el inteligente artista Floro Manco. El público la aplaudió mucho y salió satisfecho de haberse visto en el trapo blanco. El trabajo de la película no es perfecto, se comprende. Pero precisa tener en cuenta el esfuerzo hecho por Floro Manco, para grabar en la fotografía animada, la hermosa fiesta tradicional de esta ciudad. Nosotros creemos que en cualquier otra capital colombiana puede ser exhibida, con éxito, la película en cuestión” (NIETO IBÁÑEZ, 1997: 102). La película fue restaurada, pero no hay certeza de que las imágenes correspondan a esta cinta. Sin embargo; las probabilidades son altas, ya que hay muchas escenas de Carnaval. Una investigación con fotos de ese año tomadas por el mismo Manco o por otros fotógrafos de personajes y comparsas del Club Barranquilla, sirven para identificar y probar las fechas de realización.1 Revista Brasileira do Caribe, vol. VII, nº 13 Martha Sofia Lizcano/Danny González 174. El inmigrante italiano realizó otros tres documentales entre 1916 y 1918 [‘‘De Barranquilla a Santa Marta’’, ‘‘De Barranquilla a Cartagena’’ (1916); ‘‘El triunfo de La Fe’’ (1918)]. Dejó su oficio de fotógrafo en 1921, cuando se inclinó por la optometría, labor que ejerció hasta su muerte en 1954. Debido a esto, durante un largo tiempo de más de treinta años el Carnaval de Barranquilla no se tuvo en cuenta en ninguna producción cinematográfica, entre 1914 y 1951. La razón se desconoce, se sospecha que fue debido a la falta de motivación de toda índole, no solamente económicos sino además el traslado de los empresarios cinematográficos a ciudades como Bogotá, donde se puede ver había un mercado de competencia entre varias compañías, como los hermanos Di Domenico y los hermanos Acevedo. Desde Floro Manco no existió un cineasta nacido en la región.

Fuentes

UNESCO. Gestión Integral del Patrimonio en Centros Históricos. Manizales: jul./dez. 2006 195 Carnaval de Barranquilla: De Floro Manco a la UNESCO. 100 años de patrimonio cultural inmaterial en el documental UNESCO y Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, 2001. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=55703817

CEPEDA, T. ‘‘De cómo se hizo El Carnaval para toda la vida’’. El Heraldo Dominical. Barranquilla, 1º de junio de 2003. https://doi.org/10.17533/udea.boan.6795

This CINEMATECA DISTRITAL Jorge Ruiz Ardila. Cuadernos de cine colombiano. Bogotá, n.° 24, 1986. https://idartesencasa.gov.co/

This is COLPAS G., J. ‘‘El Carnaval de Barranquilla: Objeto de estudio e investigación’’. El Heraldo Dominical. Barranquilla, 9 de marzo de 2003 https://www.researchgate.net/publication/26603468

EL LEGADO DE LOS CHAR ZASLAWY

Por Gabriela Arana

La inmigración de los pueblos árabes en Colombia ha sido una de las más fuertes e importantes en el país, pudiéndose considerar el país hispano hablante con más descendencia árabe. Su presencia más evidente es en la costa Caribe, esto se remonta al año 1880 cuando la mayor parte de los libaneses ingresaron por el norte del país específicamente por la zona de Puerto Colombia. Se dice que debido al clima semejante al del Levante Mediterráneo y a que la movilización era muy compleja hacia el resto del país muchos se asentaron en Barranquilla y en Cartagena. Además, la cercanía con Puerto Colombia suponía un escenario propicio para el comercio.

La primera oleada de inmigración de estos árabes (turcos) ocurrió entre 1880 y 1920, provenientes de Palestina, Siria y Líbano, los cuales escapaban de las persecuciones del Imperio Turco-Otomano. Adicionalmente, había quienes huían del servicio militar obligatorio y los que buscaban mejores oportunidades, pues tanto Siria como el Líbano estaban azotados por una fuerte crisis económica (legado Inmigrante en el Atlántico, s.f.). Les decían ‘turcos’ porque traían consigo el pasaporte del imperio Turco-Otomano; sin embargo, el apodo los hacia enojar puesto a que los llamaban igual a quienes los habían denigrado y les habían quitado su tierra. “La realidad es que llegaron del Líbano, Palestina, Siria y Jerusalén, pero con el tiempo fueron entendiendo que el apodo no era más que la costumbre costeña de perder cuidado con el rigor” (Carrillo y Cuevas, 2011). Poco a poco se fueron encantando con la costa Caribe, de ahí apellidos como Muvdi, Manzur, Abuchaibe, entre otros, empezaron a establecerse en la sociedad barranquillera y en la costa Caribe colombiana. Al principio, les costó adaptarse al idioma español y fueron constantemente víctimas de discriminación por la élite empresarial ya instaurada en la región, la cual se vio amenazada por la destreza excepcional para el comercio de los inmigrantes árabes.

Entre estos inmigrantes hábiles, llegó Nicolás Char Zaslawy, el sirio que fundó una familia próspera en el caribe y desde cero creó un vasto imperio. La historia empieza en agosto de 1924 cuando Char llegó por Puerto Colombia. Venía de Damasco, luego pasó a Calamar. De ahí, siguió a San Antero y luego, por el río Sinú, hasta llegar a Cereté. Después llegó a Ciénaga de Oro, donde una prima materna llamada Zakie. Pocos días después tomó la decisión de establecerse en Lorica [Córdoba] donde la colonia árabe era numerosa (Diaz, 2012).

Fuad, Arturo y Alex Char. Familiares de los Char Zaslawy.

La época en que Nicolás Char llegó, coincidió con el auge comercial e industrial de la región. El pionero de los Char montó una tienda y sus primeras ganancias le permitieron enviar monedas de oro a su familia en Damasco. Cada mes les envió más monedas de oro a sus padres, que recibieron este regalo felices y agradecidos porque pudieron cubrir los gastos de sus otros ocho hijos. Dos años después llega su hermano mayor Ricardo Char Zaslawy, también por la zona de Puerto Colombia. Ricardo vio el metal precioso como una oportunidad y llegó al país con la idea de instalar un taller de joyería. Allí comercializaba lo de cualquier cacharrería: hilos, agujas, botones, papeles, lápices, jabones, aceites y uno que otro artículo de botiquín y medicamentos de primera mano” (¿Quiénes son los Char?, 2022). La pasión de emprendedor de Ricardo contrastaba en cierta medida con su amor por la lectura y la poesía. Su modo de estrategia comercial era pasiva, de igual forma el negocio que “se reducía simplemente a la tienda y una finquita con vacas y terneros de engorde” (Sierra, J. s.f.) rentaba lo suficiente como para tener una vida digna.

Años después, específicamente en el año 1955 Ricardo sufre un accidente de tránsito, pero esto no lo limitó. Al sufrir el accidente puso al mando a su primogénito Fuad Char. Fuad quien en su momento era cadete de la Escuela Naval de Cartagena tuvo que dejar todo y hacerse cargo del negocio de su papá y ponerse al frente como lo sigue haciendo hoy en día. Fuad, de 17 años y sin experiencia alguna tomo el mando por varios años lo que le permitió analizar los productos de mayor venta, los fármacos y productos de farmacia. Con esto descubrió su pasión por los negocios y a lo que se dedicaría. “Pidió a su papá en 1956 que lo respaldara para abrir un segundo almacén (más bien droguería)” (¿Quiénes son los Char?, 2022).

Segunda tienda Olímpica en Barranquilla, 1950.

Para obtener beneficios según las tendencias del país, Olímpica evolucionaba con el paso de los años sus formatos al autoservicio en los setenta. Continuó creciendo por la costa y su política de precios bajos se consolidó en todos los formatos. Sin la iniciativa y perseverancia de los inmigrantes sirios Nicolas y Ricardo Char Zaslawy, el clan Char no hubiera logrado establecer hoy en día “350 almacenes supertiendas y droguería Olímpica S. A. en 105 municipios de 21 departamentos generando 5.7 billones en ventas en 2017” teniendo así el puesto número 14 en el país por ingresos y el segundo puesto en la región caribe.

Fuentes

Legado Inmigrante en el Atlántico (s.f) Kreatura Estudio. https://kreaturaestudio.co/wp-content/uploads/2023/04/DEF-ARABES-GOB-ATL-NOV-29-2022.pdf

Carrillo, A. y Cuevas, A. (2011, 7 de septiembre). La fiesta de la comunidad árabe. El Espectador. https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/la-fiesta-de-la-comunidad-arabe-article-297650/

Diaz, J. (2012, 3 de junio) El último patriarca de los Char cuenta la historia de su familia. El Tiempo. https://www.eltiempo.com/amp/archivo/documento/CMS-11919334

¿Quiénes son los Char? La historia de cómo consolidaron su emporio político y económico. (2022, 2 de febrero). Semana. https://www.semana.com/nacion/articulo/quienes-son-los-char-la-historia-de-como-consolidaron-su-emporio-politico-y-economico/202237/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1644421693

Sierra, J. (s.f) Orbe datos. Historia de “Olímpica» en sus setenta años. https://orbedatos.com/historia-de-olimpica-en-sus-setenta-anos/

Tiramisú de la abuela Mafalda

Pastas de la abuela Mafalda

Hummus de garbanzo de la Abuela Marie