Barranquilla hace parte de las ciudades con más elefantes blancos en el país. La ciudad que se siente orgullosa de su ‘‘cultura’’ ha permitido el cierre de sus instituciones culturales. En Barranquilla existen muchísimos elefantes culturales, sin embargo, en esta investigación, solo nos centraremos en 4 de ellos que son: Bellas Artes, El museo del caribe, El museo de arte y el Teatro Amira de la rosa.

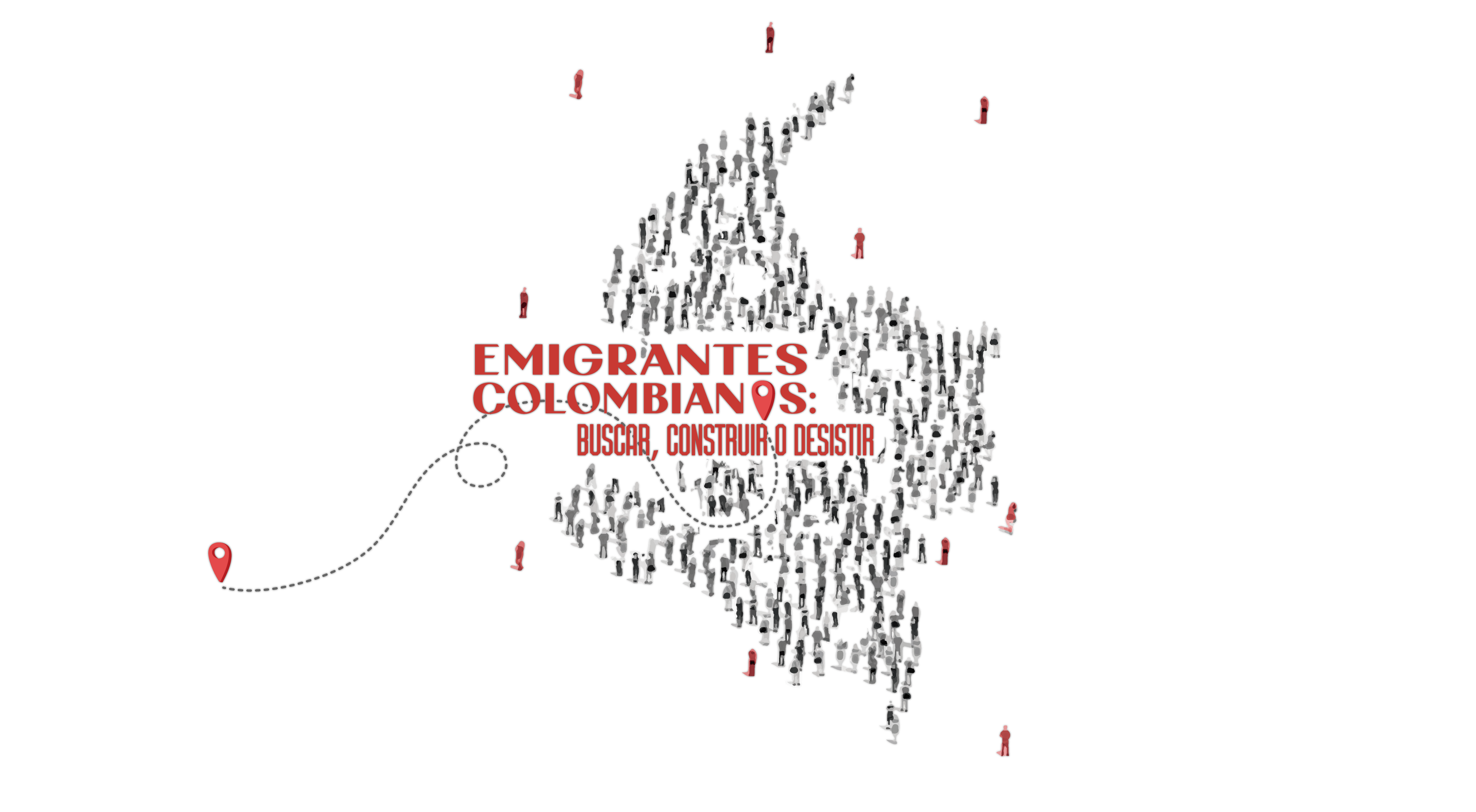

Querida Colombia: una patria sufrida, una patria en huída.

El avance de los años ha traído consigo un fenómeno migratorio internacional creciente. A diferencia de las olas migratorias de los años 60’, 80’ y 90’, no es exclusivo de una sola clase ni factor. El siglo XXI, en especial la última década, demarca el inicio de un movimiento de emigración constante de colombianos en donde una razón no es suficiente para definirlos como era posible antes. Emigrar es una decisión con matices económicos, sociales y culturales, que nos hace pensar si se trata de desistir de la búsqueda en el país propio, el intento fallido de construir en él o la desesperanza que este genera. La pregunta es :

¿POR QUÉ QUIEREN IRSE?

BÚSQUEDA DE UNA ESCAPATORIA A LA INEQUIDAD

La violencia fue el primer motivador. Hoy es una violencia más radical, la de la desigualdad social. La barrera de estratos y su fuerza de gravedad que empuja a quedarse en la que naciste, sin dar fácil cabida al ascenso social.

CONSTRUIR UN MOTOR ECONÓMICO GENERACIONAL

El crecimiento profesional se ha convertido en un desafío. La falta de ofertas salariales tentativas y la misma oportunidad profesional de crecimiento ha llevado a una pérdida de capital humano. Sin embargo, surge la paradoja de la emigración, una baja de inversión humana que se vuelve motor económico de Colombia.

DESISTIR: UNA DECISIÓN A CONCIENCIA

Hay un cambio de mentalidad. Emigrar no se trata más de una salida forzada sino una elección por deseo propio, donde es más fuerte la creencia de una mejor calidad de vida que el amor al país del realismo mágico.

EQUIPO DE TRABAJO

Editora

Sophia Cortés

Creación digital

Sophia Cortés

Periodistas, fotógrafos y videógrafos

Darling Jiménez, Sophia Cortés y Johnny Navarro

Edición audiovisual

Johnny Navarro

Este especial fue desarrollado como trabajo de grado bajo la coordinación del profesor Juan Pablo Ferro

Emergencia Cutural

La comunidad opina

Bellas Artes

La Escuela de Bellas Artes fue creada hace 70 años. En 1940 se firma una ordenanza departamental en la que se ordenaba el establecimiento del Museo del Atlántico que estaba conformado por la escuela de bellas artes y otros institutos educativos.

A lo largo de los años, La Escuela de Bellas Artes se ha ido reformando, en 1979 se dió la creación de La Facultad de Bellas Artes, creado por el consejo Superior de la Universidad del Atlántico. Esta facultad incluía programas de Música y Artes plásticas. Finalmente en el año 1998 se agregó una Escuela de Arte Dramático que tenía como finalidad la formación de actores profesionales.

Fin de las Ruinas

Después de cuatro años de protestas, promesas y decepciones, por fin se abre una esperanza para Bellas Artes. La facultad de Artes lleva en ruinas desde el 2017 cuando un fuerte vendaval azotó sus instalaciones, desde ese momento, los estudiantes fueron trasladados y repartidos en distintas sedes.

Huérfanos del Arte

La crisis de Bellas Artes no sólo dejó en ruinas uno de los lugares más emblemáticos de la cultura en Barranquilla, sino que también dejó sin techo al arte que se manifiesta en sus profesores y estudiantes. Los huérfanos del arte nos relatan cómo fueron sus experiencias en medio del desalojo, cuáles son sus reclamos y su persistencia en la lucha por su reconstrucción.

Bellas Artes: Secreto a Voces

Acompáñenos a un recorrido por Bellas Artes, en donde podrán vivir, de primera mano, cuál es su situación actual, que es un secreto a voces, y cómo aún sigue la chispa de arte encendida.

Museo Cultural del Caribe

Es un complejo cultural construido y dedicado a albergar y promover el patrimonio cultural, natural e histórico de la región Caribe colombiana. Es el primer museo regional del país, el eje central del Parque, con una propuesta innovadora de inmersión, vivencia, construcción y apropiación del conocimiento. Este cerró sus puertas el 17 de enero del 2020, su interrupción en la continuidad de la obra por falta de un cierre financiero (crisis económica) a su primera fase, sin justificación, lo que imposibilitó el seguimiento de su ejecución, convirtiéndose así en un elefante blanco.

Un fin sin respuesta

El Museo Cultural del Caribe es en cuanto a nada lo que uno se imagina cuando se pasa cerca estando en una ruta de bus, una obra que pinta bonita y elegante de lejos pero abandonada y devastada cuando es mirada de cerca. La primera vez que estuve ahí pude observar en detalle el horrible estado en que se encuentra cada una de las infraestructuras que hacen parte del complejo Parque Cultural del Caribe.

Estado actual del Museo

El estado actual en el que se encuentra el Museo Cultural del Caribe es lamentable, un monumento a la desidia con la cultura. La estructura del edificio se encuentra descuidada, las vigas oxidadas , las losas de madera del piso del parque están rotas, flojas, y los cuerpos de agua artificial están llenos de basura y contaminación.

Del sueño de grandes a un elefante blanco: la historia del Museo Cultural del Caribe

En la crisis cultural que vive actualmente la ciudad de Barranquilla se encuentra ésta obra arquitectónica, el primer museo regional del país, ubicado aquí en el Parque Cultural del Caribe en el Centro histórico de la ciudad de Barranquilla y que llega con una propuesta innovadora de inmersión.

Galería Museo Cultural del Caribe

Museo de Arte Moderno

Este museo fue empezado a construir hace 5 años, pero hasta la fecha, lo que sería un nuevo atrayente de Barranquilla en él área cultural terminó siendo una obra paralizada (elefante blanco). Dentro del hermetismo que rodea la información sobre la inversión de recursos públicos en el sector privado, dirigido desde la Cámara de Comercio de Barranquilla, como escudera del proyecto, lo que ha trascendido es que pese a los multimillonarios aportes oficiales recibidos, la Corporación Parque Cultural del Caribe, encargada de la ejecución, no ha podido justificar el cierre financiero.

Actualidad del Museo de Arte Moderno

Desde el 2015 el Museo de Arte Moderno de la ciudad de Barranquilla pretendía convertirse en un patrimonio cultural de la ciudad, 6 años después las obras siguen estancadas y sin realizarse. En la primera fase de la obra se invirtieron más 11 mil millones de pesos, de los cuales $10.000 millones fueron aportados por el Ministerio de Cultura y. Hoy día, el museo está totalmente en el abandono y su construcción, aún sin terminar, permanece detenida.

Trabajadores del Museo de Arte Moderno

Estuvimos dialogando con algunos de los trabajadores del Museo de Arte Moderno sobre ciertas inquietudes que están rondando por distintas redes sociales, al obtener sus declaraciones nos quedamos sorprendidos con sus respuestas.

Teatro Amira de la Rosa

Considerado uno de los máximos recintos de la cultura y el arte en la ciudad de Barranquilla, el Teatro Amira de la Rosa vio nacer eventos como Barranquijazz Festival, el Carnaval de las Artes, además de ser el lugar donde se presentaron más de 2000 obras teatrales y circenses, conciertos y múltiples actividades artísticas que tenían como sede la capital del Atlántico.

El Teatro Amira de la Rosa queda bañado en escombros

Mientras las brisas decembrinas acogen a la ciudad de Barranquilla, me dirijo al que en algún momento de la historia fue el complejo cultural más importante en la ciudad: el teatro Amira de la Rosa. De camino al recinto, donde se llevaban a cabo espectáculos nacionales e internacionales, observo como poco a poco una parte de Barranquilla va quedando en el olvido, mientras el norte la ciudad avanza, la otra parte se queda en obras inconclusas, deterioro y pobreza.

Plan Especial de Manejo y Protección Teatro Amira de la Rosa

Los artistas de la ciudad de Barranquilla se vieron afectados con el cierre del Teatro Amira de la Rosa, uno de los más grandes escenarios artísticos de la capital del Atlántico. Hablamos Paola Puello, integrante de la Fundación Cultural y Teatral Cofradía, y nos estuvo comentando sus experiencias y su opinión sobre el Plan Especial de Manejo y Protección que lanzó el Banco de la República para recuperar el Teatro

Créditos

Carrol Estrada – Editora General

Claudia Acosta – Jefe de redacción

Andrea Osio – Jefe de multimedia

Juan Vera – Fotógrafo

Melanie Cepeda – Web Designer

Juan Molina – Web Designer

Andrés Romero Molano – Redactor

Maria Andrea Méndez – Community Manager

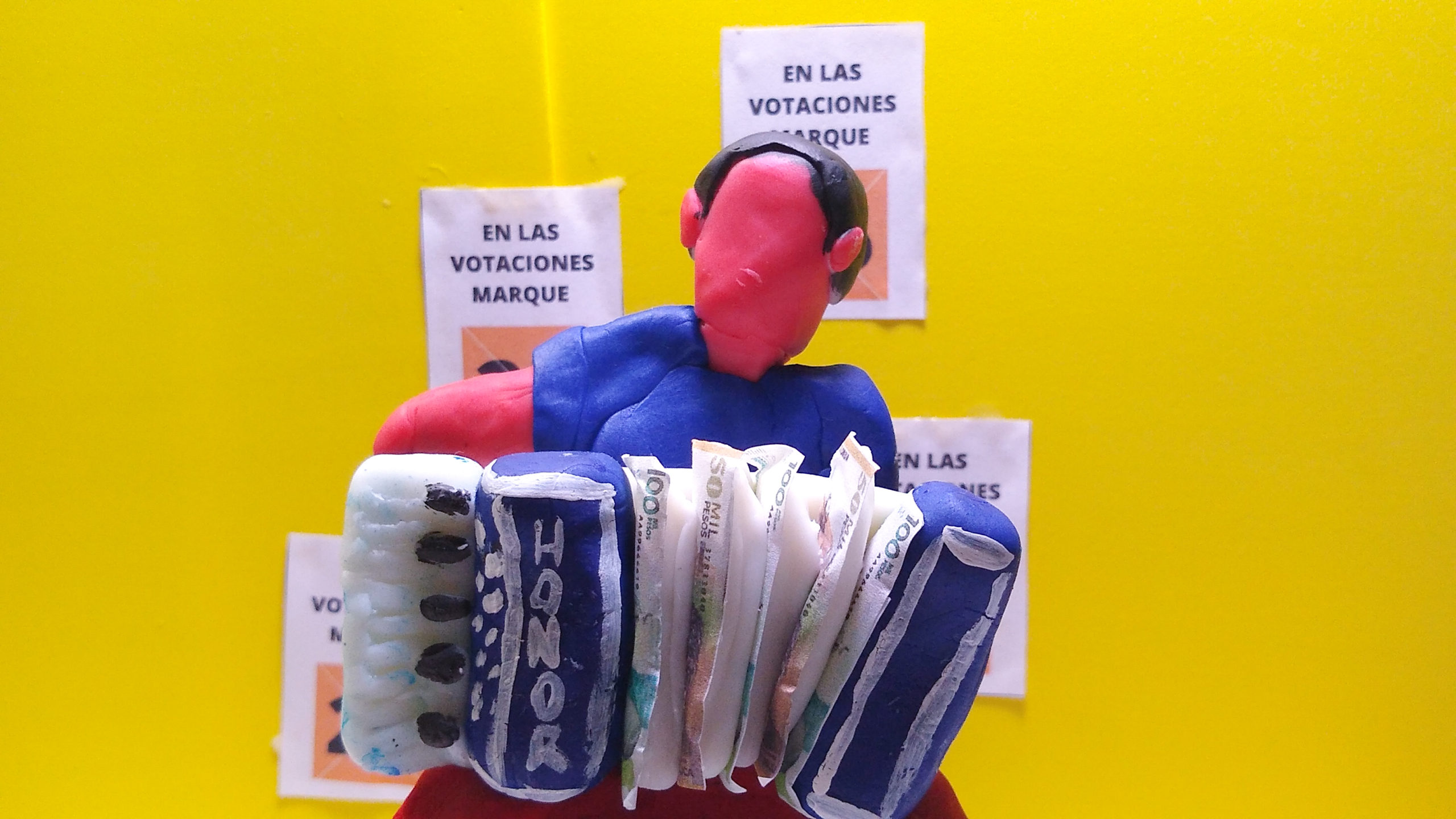

El vallenato se ha mantenido a través de los años como uno de los géneros más escuchados en toda la región Caribe. Sus historias, ritmos y letras viven en los corazones de su fanaticada que transmiten de generación en generación. Pero, ¿qué sucede cuando la música y el folclor se unen con la política?

y ¿qué tanto puede influenciar el vallenato en la cultura de una región? En este especial se explora las distintas relaciones que el vallenato por medio de sus artistas, letras y composiciones desarrollan relaciones sin medir distancias con la región del país donde más se escucha, el Caribe.

Las Cuatro Fiestas

Desde la política hasta la cultura la influencia del vallenato en la región Caribe

es inegable y con el paso del tiempo se ha hecho más evidente.

Estas son las cuatro historias para empezar el recorrido:

Sin Medir Distancias Podcast

En esta sección encontrará una variedad de podcast donde podrá enterarse de diversas realidades políticas y culturales que predominan en el mundo del vallenato.

En la sombra

De forma gráfica, esta serie de fotografía conceptual expresa un poco aquellos parches negativos en el vallenato que muchos conocemos, pero no hablamos.

Playlist 'Sin Medir Distancias'

Créditos

Editora General:

Maria Emma Triana

Jefe de Redacción:

María José García

Jefe de Multimedia:

Estefanía Gualtero

Redactores:

Alisson Cárdenas

María Belén Chicangana

Mariana Gómez

Ángela Hernández

Realizadores Multimedia:

Carlos Acosta

Rodrigo Falquez

Diseñadores Web:

Mauricio Ahumada

Melissa Fayad

Community Manager:

Daniela Grau

Docente:

Andrea Cancino

Asesor de Diseño Web:

Ignacio Acuña

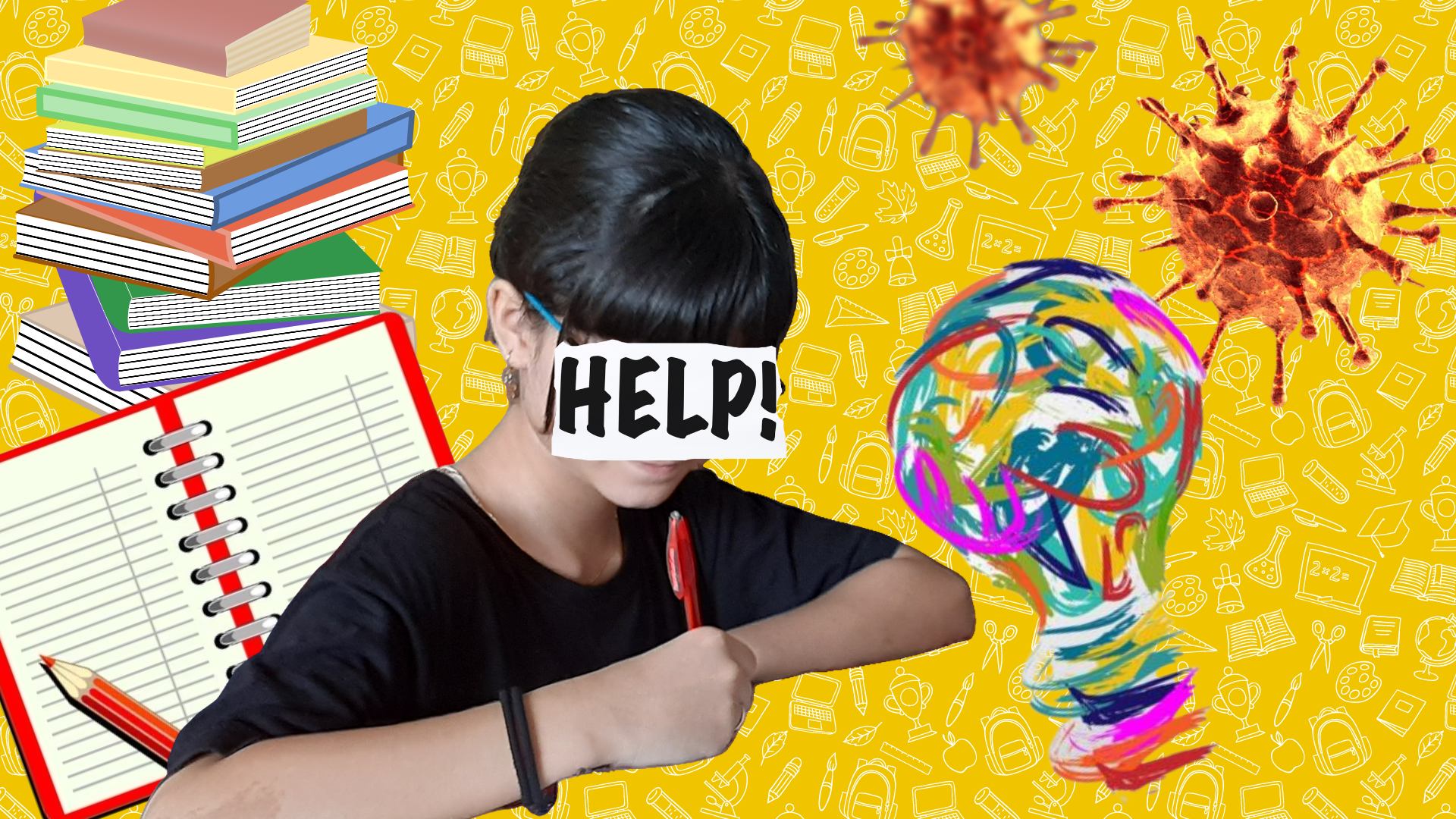

En el 2020, el mundo presenció una emergencia sanitaria. Las instituciones educativas tuvieron que dar una pausa a la presencialidad y a la educación, tanto estudiantes como profesores tuvieron que ser trasladados a sus hogares. Sin embargo, Colombia ha tenido históricamente, problemas estructurales en el sistema educativo. Así nace “Salones en pausa”, un recuento a la escolaridad virtual y en alternancia durante la pandemia por Covid-19. Este especial tendrá cuatro ejes rectores, que brindarán una mirada polifónica de las realidades que afrontan, docentes, padres y madres, estudiantes e instituciones educativas, en los entornos, virtuales e híbridos, de educación escolar.

La educación que queremos…

Créditos

Editora General:

Isabella Meza

Jefe de Redacción:

Daniel Villadiego

Equipo de Redacción:

Magda Freyle

Fabián Torres

Jefe Multimedia:

Jesús Salcedo

Equipo Multimedia:

Breiner Colina

Steve Carrol

Community Manager:

Marcia Mendoza

Marco Vargas

Deiner López

Diseñadores Web:

Luis Baldovino

Valentina Roa

Laura López

Docente Coordinador:

Andrea Cancino Borbón

Agradecimientos especiales a:

Ignacio Acuña Rocha por toda su acompañamiento en la realización de este especial.

La música alternativa no predomina entre géneros musicales

Con el transcurso de los años la cultura musical en el Caribe ha crecido a pasos agigantados. Géneros como el rock, jazz, rap, funk, folk, están en busca de encontrar un espacio en la cultura musical del caribe y es día a día que se lucha por encontrar un espacio dentro de la gran competencia que existe con otros grandes géneros musicales. La música alternativa se caracteriza por su originalidad y creatividad que hacen posibles obras de artes que muchos dejan de escuchar. A pesar de que muchos afirman que es un género que crece a gran escala, existen datos que muestran lo contrario o que muestran un crecimiento no tan prometedor para este género musical que tanto esfuerzo proporciona para conseguir un lugar dentro de esa tan anhelada competencia musical.

A lo largo de esta investigación pudimos realizar diversos análisis que dieron a entender cómo la música alternativa no es protagonista como género musical. Siguiendo en la línea de este género alternativo que está olvidado, hicimos una búsqueda de datos en el DANE que demostrará si realmente la música alternativa es o no escuchada y cuales son los géneros musicales predominantes.

En la gráfica se logra evidenciar la manera en la que la música alternativa ha sido olvidada. En el ámbito musical predominan géneros como el vallenato y la música de despecho (dentro de estas algunas rancheras y baladas) las cuales son escuchadas dentro de un rango de 3.000 a 4.000 personas. Esto ocurre debido a que, buscan ritmos y letras que influyan en un aspecto cognitivo, mezclando los mensajes musicales con su realidad y relacionando la melodía con situaciones, ej: las personas que dicen que el sonido de un acordeón les produce ganas de ingerir alcohol. Esto no significa que la música alternativa no pueda relacionarse con experiencias vividas por cada individuo, pero su contenido y estilo se contraponen a estos modelos de música “tradicionales” o comúnmente aceptados. Las personas están acostumbradas a mantenerse en su zona de confort y esto les impide apreciar otros géneros que se oponen a lo comercial. Si observamos en la gráfica; el tango, el bolero y la música clásica no llaman mucho la atención del público, precisamente porque sus oídos están acostumbrados a los mismos ritmos de siempre.

GALERÍA

PLAYLIST

Editor general:

Daniel Plata

Redacción:

Susana Ayola, Vanessa Lanziano, Zafir Jiménez

Fotografía:

Ester Araujo, María Isabel Rueda

Diseño web:

Alejandro Valencia

Multiedia:

Alejandro Valencia, Sebastián Becerra, Luisa Samper

Community management:

Keidy Barrios, Yolanda de la Cruz

La vida sacerdotal es mirada como una vocación distante a los que deciden vivir una vida laica. La sociedad creyente pone en un altar a quienes usan el habito y cualquier paso en falso es una razón para juzgar. Su profesión no los hace inmunes a equivocarse.

Antes ser sacerdote era un lujo, hoy escasean aquellos que deciden seguir este camino. En este especial de crónicas se presentan el recorrido de la vocación desde distintas miradas y experiencias de sacerdotes, seminaristas y ex religiosos.

RECORRIDOS

AL DECAER EL DÍA

El padre Giovanni Hernández luego de 27 años de haber sido ordenado reafirma sus enseñanzas con el pasar del tiempo. Ser sacerdote no le impide estar al tanto del día a día para ir al mismo ritmo que las nuevas generaciones.

UN LLAMADO A UN ESTILO DE VIDA DIFERENTE

Con tan solo 19 años Daniel Marino está completamente seguro y determinado de dedicarle toda su vida a Dios eligiendo el camino hacia el sacerdocio como una manera de llegar a Él.

UN SACERDOTE CON ANSIAS DE COMUNICAR

En la vida religiosa conocemos a los tradicionales sacerdotes en su labor como comunicadores de la palabra de Dios. El padre Jorge Castro le aporta a su experiencia vocacional y religiosa el ser un profesional en Comunicación Social y Periodismo, además nos acerca a la realidad de las vocaciones religiosas hoy en día.

LAS TUSAS DE JESÚS

El padre Víctor Torres, con dos años de haber sido ordenado, va trazando su camino en una vocación cada día más señalada y menos popular. La realidad de su proceso, a diferencia de lo que se piensa comúnmente, está llena de equivocaciones al igual que la del resto.

NACER PARA VIVIR, VIVIR PARA SERVIR

El Padre Jeiner, sacerdote religioso de la congregación de las escuelas de la caridad en Quito, Ecuador y director espiritual de la academia militar Borja 3 Cavanis. Asegura que a sus 33 años de edad, está más feliz que nunca y dice que se encuentra viviendo su mejor momento, sirviendo y llevando a cabo su vocación y sostiene que en definitiva ese es su propósito y que no se imagina una vida sin ser sacerdote.

1 CORINTIOS 1,13

Los miembros de la iglesia, al igual que el resto de personas, no están exentos a la ley divina de que el amor todo lo puede y todo lo soporta. Los contrastes en la vida de Luis Manuel y Luis Mercado nos demuestran que el propósito que Dios ha planeado para nosotros, aunque no lo conozcamos muchas veces, este siempre nos conducirá al amor.

EQUIPO DE TRABAJO

Creación digital y edición fotográfica

Sophia Cortés

Redactores

Gabriela Arraut, María Carolina Ballestas, Sophia Cortés, Alejandra Duarte y Daniela Grau

Este especial fue desarrollado en la clase de Periodismo IV, que coordina el profesor Javier Franco

Barranquilla, la ciudad en la que se le invierte más a El Gran Malecón del Río y al Deportivo Junior F.C., que a la calidad de vida de su gente. Aquí más de la mitad de la población vive en condiciones de pobreza, y la cifra de trabajo informal es la más alta de las ciudades más pobladas del país. La relación entre estas dos variables es directa y las personas tienen que sobrevivir con lo que logran rebuscarse en el día a día. Un día que muchos pasan acalorados bajo el sol. Sumado a esto, la pandemia suscitada por el COVID-19, trajo consigo confinamientos y ,con esto, muchas horas de hambre.

Este especial explora la realidad de muchos barranquilleros, con rostros vivos que permiten entender la realidad mucho más allá de las cifras. Personas que han tenido que sobrevivir con trabajos informales y que, a su vez, viven en condiciones poco deseables.

Conoce sus historias...

Créditos

Editora General:

Claudia Quintero Rueda

Jefe de Redacción:

Nicolle Saieh Vergara

Jefe Multimedia:

Joshua Fernández Rodríguez

Equipo Multimedia:

Robin Maury Barrera

Stiven Florián Polanco

Redactores:

Valerie De La Hoz De Las Salas

Arturo Bolívar Flórez

Community Manager:

Juan Puentes Guevara

Jesús Royero Alemán

Diseñadoras Web:

María Paula Buendía González

Grace Martelo Gómez

Docente Coordinador:

Andrea Cancino Borbón

Agradecimientos especiales a:

Ignacio Acuña Rocha por toda su ayuda y acompañamiento en la realización del diseño de este especial

Su majestad La Champeta: Un ritmo que pisa fuerte.

En los últimos años, la champeta se ha convertido en un género muy popular. Es, sin duda, parte importante de la cultura de Cartagena. Su historia , contenido y originalidad nos han impulsado a explorar sus raíces culturales y evolución en el tiempo. En este especial haremos un recorrido por tres lugares importantes por donde ha pasado la champeta: África, donde todo comenzó; Cartagena: cuna de la champeta y Barranquilla: la cultura champetera.

ÁFRICA

Donde todo comenzó

Si se habla de la cultura colombiana, necesariamente se tiene que hablar de la influencia de la cultura africana dentro o en nuestra cultura, especialmente si se trata de un ritmo que hoy en día es uno de los más escuchados en la costa colombiana: la champeta.Y aunque lo escuchamos en los carnavales, lo vimos en el Super Bowl 2020 o inunda la programación de la radio, muy pocos conocen sus orígenes.

CARTAGENA

Cuna de la champeta

Desde los años 80’s, en los barrios populares de Cartagena se ha venido desarrollando un fenómeno musical llamado champeta. Este tipo de música es descendiente de bailes populares conocidos en la tradición regional como casetas o verbenas, en los cuales el eje central son grandes amplificadores de sonido denominados picós.

Imagen tomada de: Pinterest por Dayana López

BARRAQUILLA

La cultura champetera

Aunque la arenosa no sea la cuna de la champeta, esta ciudad se ha caracterizado por darle un sabor único a este género. En el Carnaval de Barranquilla, se ve cómo la champeta va tomando poco a poco el protagonismo. Asimismo, Barranquilla ha mezclado la champeta con el género urbano, dando como resultado un mix de ritmos y musicalidad a las calles de la ciudad. Barranquilla es uno de los territorios centrales en donde no sólo se baila sino que se vive la champeta, aquí nadie ‘pela’ un picó o una ida a la troja. Barranquilla le ha dado historia y el lugar que se merece a Su Majestad, La champeta.

Imagen tomada de: Big Way

Jefe de redacción

Patricia Amado

Jefe de multimedia

María Fernanda Ospina

Diseño y desarrollo Web

Samuel Consuegra

Sarelia Orellano

Community manager

Valeria Riveros

Natalia Mateus

Edición general

Dido Polo Monterroso

Multimedia

Daniela Marín

Natalia Barón

Valeria Pimienta

Alexandra Cianci

Sebastián Noriega

Redacción

Laura Amarís

Isabella Cantillo

Marta Fernández

Lucía González

Carol Mendoza

La vida en torno a la molécula de agua en el último rincón del norte de Barranquilla. Moles de piedra y caños residuales profanan su pureza. Se retuerce, se hace pequeña, la rellenan, pero se mantiene viva. Anóxica, los peces tratan de respirar, y sin opciones boyan. Talan sus faldas protectoras y se reducen sus encajes. Desidia longeva, intereses de huevos de oro. La gallina en un partido de ajedrez, jugadores con las manos atadas. Cuatro jinetes que la defienden, sus dolientes, humanizan la batalla…

Si alguna vez pasa por la carrera 51B de la ciudad de Barranquilla en el Caribe colombiano, a la altura del Club Campestre, yendo en dirección hacia el extremo norte del Distrito, y gira la cabeza hacia el costado derecho, podrá divisar con suerte, esquivando los rascacielos en construcción, a la ciénaga de Mallorquín reposando sus aguas junto al mar Caribe, y la barrera de arena fina que los separa, de 50 metros de ancho y con un canal angosto para que los dos tipos de agua salada y salobre se comuniquen en ella; al río Magdalena en su margen izquierda desembocando en el mar Caribe; al arroyo Grande y León que le aportan agua continental; y a los barrios Las Flores, Villa del Mar y el corregimiento La Playa al extremo sur. A pesar de su ubicación estratégica, el humedal costero es hoy en día una víctima más de la incapacidad humana para salvaguardar la naturaleza.

Mallorquín se mantiene con aparatos de reanimación. El estado en el que se encuentra es la consecuencia de la contaminación de empresas, de los vertimientos de aguas residuales de la Triple A y comunidades aledañas sin alcantarillado, del relleno indiscriminado por invasiones, de la erosión costera, de las talas de mangles, de las actividades portuarias y de la contaminación proveniente del río Magdalena tras recorrer gran parte de Colombia; además de eso las autoridades se debaten por las responsabilidades asignadas, la CRA del Atlántico, el Distrito de Barranquilla, Puerto Colombia, DIMAR, y Cormagdalena compiten por la gestión de Mallorquín…

La ciénaga de Mallorquín les duele a quienes la han defendido por años. Sergio, Ivan, Esther, y Miguel los representan entre muchos otros. Sus vidas han estado conectadas con sus aguas estuarinas por diversas razones: lugar de nacimiento, la ciencia o por la defensa de los derechos. Las experiencias de vida de estos cuatro personajes alrededor del cuerpo de agua lo acercará un poco más a la problemática social y ambiental de la ciénaga desde las vivencias humanas.

El sabor del Caribe

Este especial conecta con la historia de varias mujeres que poseen los saberes gastronómicos e distintos platos típicos de nuestra región caribe. Desde el Atlántico hasta La Guajira, este especial, las manos del sabor caribe, exalta la figura de aquellas mujeres que ponen la sazón y el corazón a algunos de los platos que nos referencian a nivel nacional e internacional. Conoce a nuestras matronas y causantes de que no se pierda nunca la tradición gastronómica. ¡Bienvenid@!

Gastronomía, matronas, informalidad y tradición.

Colombia es un país con una gran diversidad cultural, religiosa y de tradiciones. Este país, bañado por dos océanos, cuenta con una gran variedad gracias a la mezcla de las tres principales etnias que poblaron este territorio: indígenas, españoles y africanos dando como resultado la mezcla de costumbres diversas, al igual que sus expresiones tales como la gastronomía.