En esta investigación se presentan cinco historias o testimonios de víctimas del conflicto armado, permitiendo que se escuche la voz de los protagonistas de esta realidad. Para superar los traumas vividos, es esencial consolidar los testimonios de músicos, productores de miel, compositores y agricultores. Estos relatos muestran cómo, a través de sus actividades, lograron sobreponerse a las secuelas del conflicto. Además, una manera efectiva de presentar esta investigación es mediante el periodismo de soluciones, que destaca cómo estas actividades han facilitado la sanación y la reconstrucción del tejido social en sus comunidades.

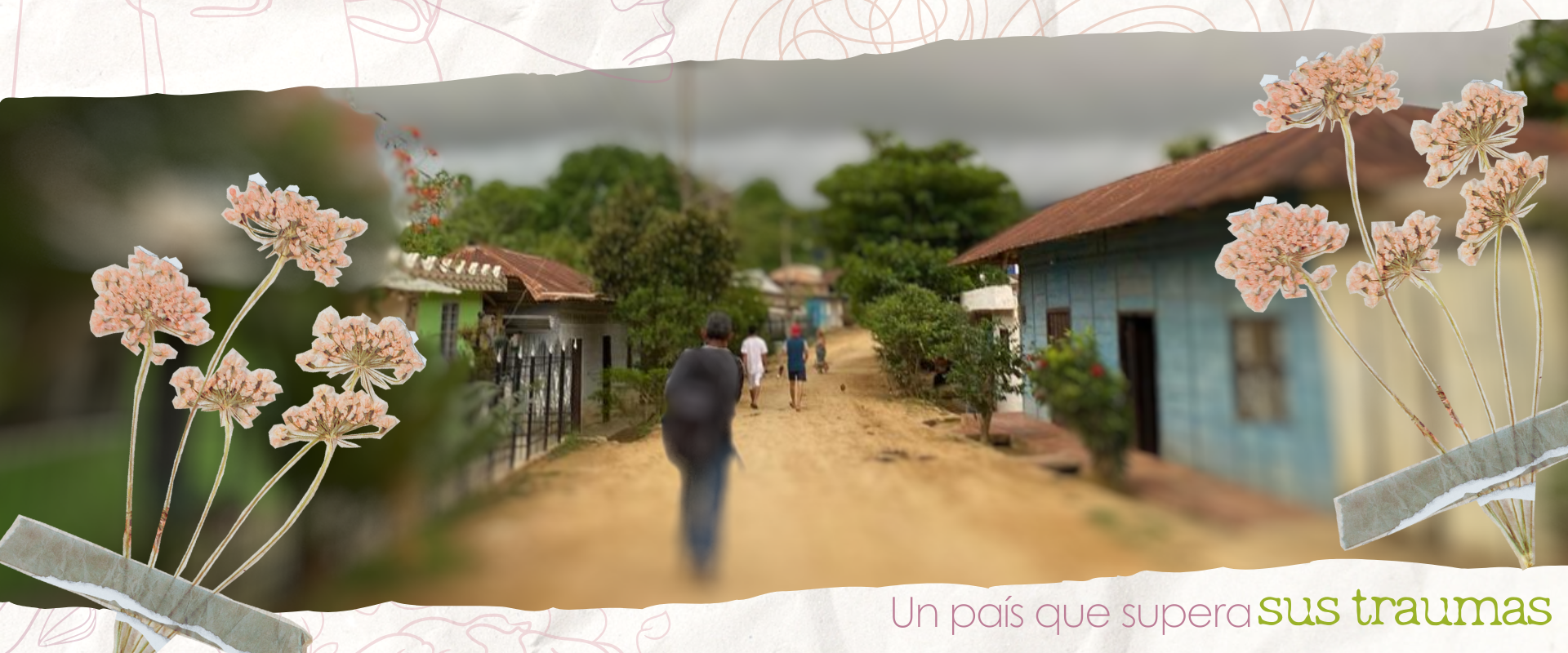

Colombia es un país en el cual el conflicto armado interno dejó secuelas que dificultaron el perdón y la reconciliación de la comunidad, más aún si se ha sido víctima directa de esa violencia. Sin embargo, en la comunidad de Chengue, Don Gabriel y Chalán, subregiones de los Montes de María, el trabajo por la comunidad, la espiritualidad, la agricultura, la música y la composición, fueron las estrategias para superar los traumas y para reconstruir el tejido social, estrategias que no les impidieron desenvolverse de manera armónica en su vida para convertirse en personas resilientes y trabajadoras. En una entrevista que concedió Boris Cyrulnik para el diario El Tiempo, publicada el 1º de febrero de 2017, este reconocido teórico definía la resiliencia de la siguiente manera: “Resiliencia es un despertar, una motivación luego de una agonía mental. Cuando un ser humano ha recibido un choque emocional muy grande, el cerebro se apaga y no procesa ninguna información, y si la persona lo deja así, primero muere mentalmente y luego muere físicamente; allí no hay resiliencia. Pero si entendemos lo que pasó, y dónde estuvo el trauma, comenzamos a superar este trauma y a desarrollar la resiliencia.” (Cirulnik, 2017).

De este modo, la reconstrucción del tejido social de estos territorios y la superación del trauma permite afirmar que, al ejercer su memoria colectiva, las víctimas se convierten en sujetos resilientes con una identidad política que permite la resignificación de su territorio. El ejercicio de estos elementos, en tanto implican un accionar político, que ha permitido la resignificación del territorio del terror por uno con semánticas de paz, y de igual forma ha resignificado la identidad colectiva.

Desde la mirada del periodismo de soluciones, este enfoque destaca las respuestas efectivas y las estrategias que han ayudado a las comunidades a sanar y reconstruir su tejido social. Según la periodista Tina Rosenberg, cofundadora de Solutions Journalism Network, “el periodismo de soluciones pretende mostrar cómo la gente está respondiendo a los problemas más acuciantes de nuestra sociedad, proporcionando ejemplos concretos de resiliencia y cambio” (Rosenberg, 2015). Al visibilizar cómo la agricultura, la música, la composición y las obras comunitarias han permitido a las víctimas del conflicto armado en los Montes de María superar sus traumas, el periodismo de soluciones no solo informa, sino que inspira y empodera a otras comunidades a seguir caminos similares hacia la sanación y la reconstrucción.

Las comunidades de Chengue, Don Gabriel y Chalán, han pasado de ser sujetos víctimas de violencia y desplazados, a ser nuevamente campesinos montemarianos que habitan su territorio con prácticas tradicionales, a través de la decisión de retornar y habitar el territorio, sujetos con identidad política que ponen en acción su memoria e identidad para seguir construyendo lo que le llaman: ‘’el paraíso’’. Entonces, ¿Qué estrategias han demostrado ser efectivas para ayudar a las víctimas del conflicto armado en los Montes de María a sanar sus traumas y fortalecer el tejido social? Si bien, los resultados de la investigación arrojaron que las estrategias que han sido efectivas para superar el trauma derivado del conflicto son: la agricultura, la espiritualidad, la música y obras en la comunidad, la composición, y la producción de miel de Chengue. Pero ¿Qué factores hacen que la agricultura, la música y la composición, las obras comunitarias y la producción de miel sean estrategias efectivas para que las víctimas del conflicto armado en Colombia sanen sus traumas y reconstruyan el tejido social?

Según Rafael Gassón, antropólogo de la Universidad del Norte, el trabajo es la relación más fundamental que los seres humanos establecen entre ellos y con el mundo natural, y la segunda forma de relación fundamental es el diálogo, cuando se produce una ruptura al tejido social, las personas quieren reconstituir las relaciones sociales que le dan sentido a su vida. ‘’Es claro entonces, que las personas necesitan reincorporarse a sus actividades productivas, cualquiera que ellas sean, y si las personas están en el campo, las actividades significativas tienen que ver con aquellas que se realizan en el campo, en la producción de miel o de aguacate, eso que hace darles sentido a sus vidas en el día a día’’. (Gassón, 2024)

La antropología contemporánea, aparte de representar y aparte de dialogar, le da voz al otro, es decir, permite que el sujeto pueda manifestarse por sí mismo y antropólogas y antropólogos profesionales, sirvan como un vehículo de comunicación y de traducción, acerca de lo que los otros tienen que decir, es aquí en donde se cuestiona otro factor ¿Cómo contribuye la música, obras comunitarias y la composición a la sanación de los traumas y la reconstrucción del tejido social de las víctimas?

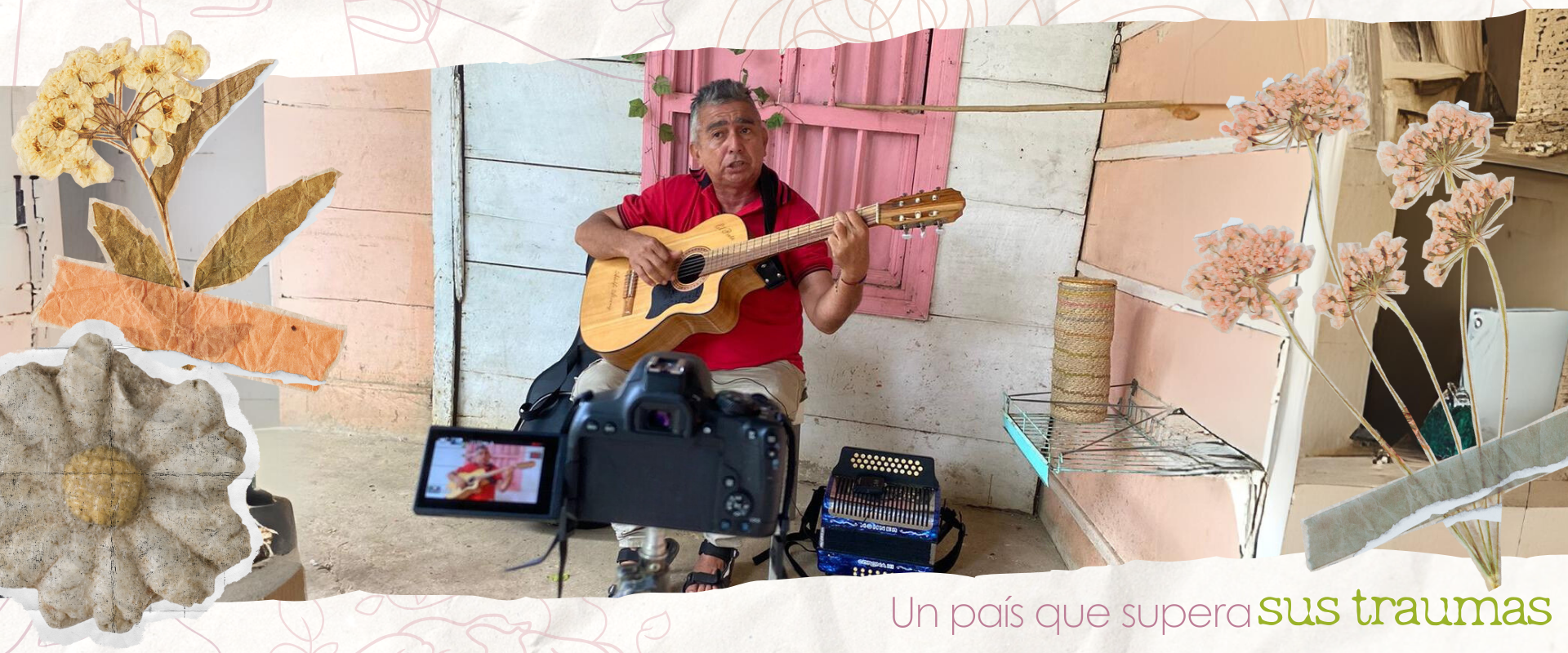

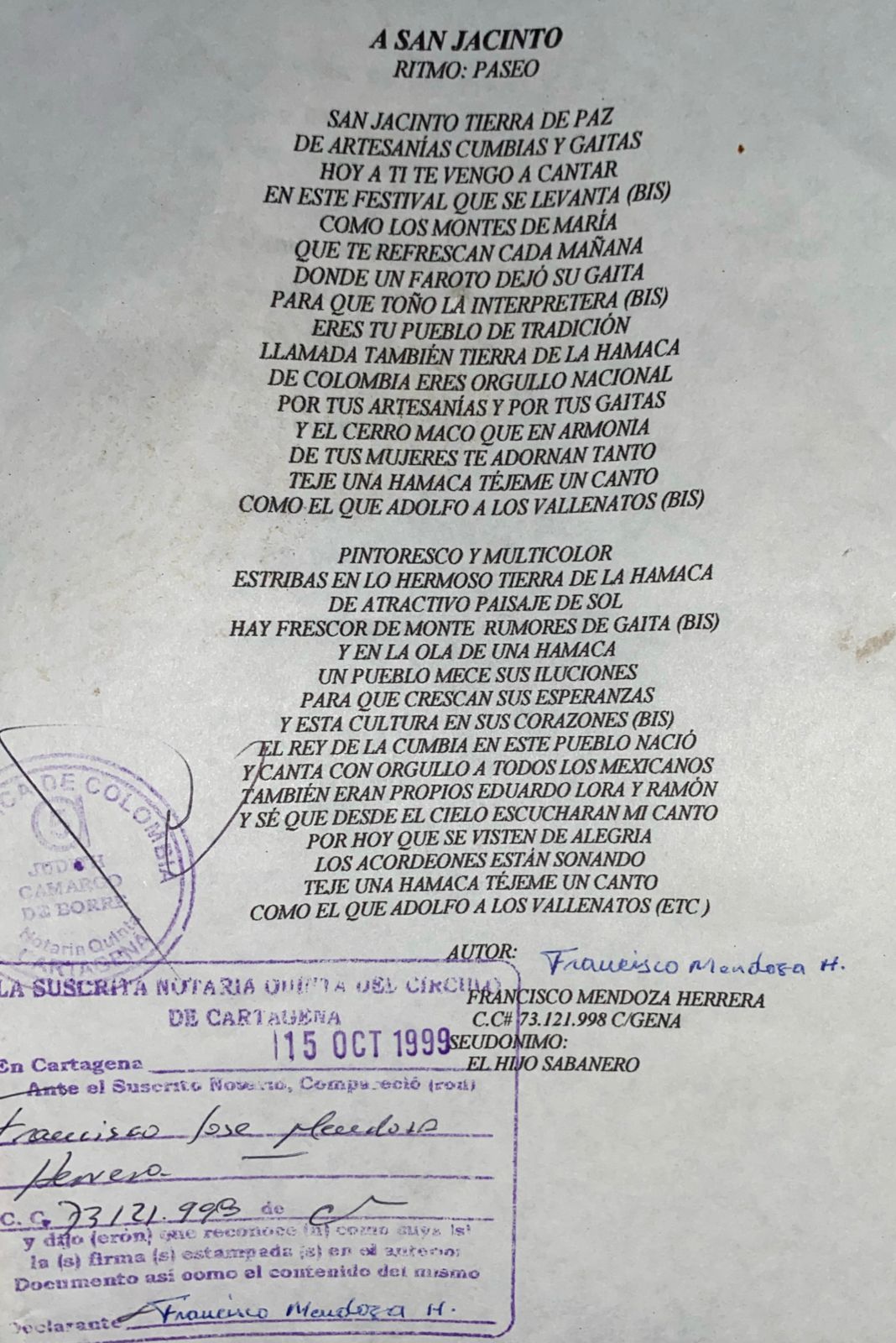

Para Rafael Gassón, las personas que han pasado por estas actividades traumáticas no quieren o no necesitan la presencia de profesionales como mediadores, quieren hablar en sus propios términos acerca de cuáles han sido sus problemas y qué les ha dejado esto como experiencia para sus vidas. Por eso, recurren a otras formas de expresión, tales como la música y tales como la escritura, porque eso les permite manifestarse por sí mismos. Por lo tanto, el trabajo y la expresión escrita, poética, la expresión cantada, tienen una función curativa, y esa función curativa tiene que ver con la restitución de los significados que forman el tejido social. ‘’Contar qué es lo que les ha pasado tiene que ver con situar sus propias historias personales en un relato más grande, literario, poético…Un relato más grande tiene que ver con darle sentido a lo que les ha pasado, y tiene que ver con la necesidad de evitar que esto les pase a otros, y, por tanto, sanar y restituir el tejido social’’. (Gassón, 2024).

Los testimonios de las víctimas en esta investigación confirman los supuestos anteriores. En ellos se evidencia que la mayoría ha logrado superar el trauma y la necesidad de liberarse de los sentimientos negativos que dejaron atrás, lo cual ha sido crucial para el alivio de las heridas y poder seguir con nuevas alternativas de afrontamiento para sacar adelante sus planes de vida, en los que se aspira vivir libre de violencia.

´´A mí el campo me ayudó a sanar’’

‘’El cultivo de aguacate nos pone contentos porque lo producimos nosotros en nuestras tierras’’

‘’Componer música para la comunidad y enseñarles a los jóvenes reconforta el alma’’

‘’El canto es un mensaje para todos, es un son de paz’’

‘’La producción de miel nos conecta como mujeres y como comunidad para ser reconocidos como pueblo’’

‘’La miel nos ha abierto puertas con empresas a nivel nacional’’

‘’Que el pueblo sea reconocido como productor agrícola y como exportador de la mejor miel de Colombia’’

La superación como experiencia espiritual

La experiencia de la espiritualidad ocupa un lugar importante para los participantes de la investigación, en tanto que sanar y superar, lo ubican en una dimensión divina, al incorporar a un ser superior como soporte emocional para perdonar a pesar de los terrores del pasado. En términos conceptuales, se reconoce al perdón como un tema inicialmente ligado a lo religioso y considerado una gracia divina (Arendt, 2009). Así mismo, se ha estudiado como un recurso psicológico y terapéutico para manejar y superar el malestar (Prieto et al., 2012).

Entonces, cabe resaltar que la espiritualidad está asociada con la dimensión cultural, creencias, costumbres y prácticas que en el contexto del caribe colombiano hacen parte de lo cotidiano, como manera de afrontamiento de crisis, recurriendo a los ritos de orden religioso para sobrellevar las adversidades.

‘’Mi obra de caridad es cantar en la iglesia para Dios, porque él nos dio la fortaleza para seguir con vida’’

‘’Dios nos tiene aquí, y él nos da las ganas de seguir adelante y de ver que la vida es hermosa a pesar de todo’’

‘’En el pueblo somos felices haciendo las fiestas de los santos por eso están las fiestas patronales de semana santa’’

‘’Hay que perdonar y seguir, porque Dios es nuestra fortaleza’’

‘’La gente cree que uno está bien por otra cosa, cuando en verdad es por Dios’’.

Mirada Psicológica: el impacto del canto, la espiritualidad y la agricultura en la superación del trauma

Según Edith Aristizábal, doctora en psicología de la Universidad del Norte e investigadora en temas de cognición social y traumas psicológicos asociados a diferentes tipos de violencia, el trauma no es visto por la persona como un evento del pasado, sino como un evento que sigue siendo actual todas las veces que recuerda, explica Aristizábal. Uno de los síntomas clave del trauma es la reexperimentación, que es volver a vivir la experiencia traumática a nivel del pensamiento. Las actividades productivas y artísticas, como el canto, la agricultura y la producción de miel, pueden desplazar estos pensamientos intrusivos, proporcionando un alivio significativo a las víctimas del conflicto armado.

Aristizábal señala que la reexperimentación es una categoría de síntomas del trauma que puede ser mitigada a través de actividades productivas y artísticas. Lo más importante de todo lo que hacen es salir de la condición de víctima, porque en su condición no se puede hacer nada para enfrentar el trauma. En cambio, ahora hacen actividades que sí les permiten superar el trauma y en la reconstrucción del tejido social’’’, afirma. En lugar de recordar continuamente eventos traumáticos como masacres o torturas, las víctimas ocupan su mente en actividades que no solo les distraen, sino que también les permiten producir algo valioso, como miel o productos agrícolas. Estas actividades proporcionan un enfoque positivo y una salida creativa, reduciendo la intensidad de los recuerdos traumáticos.

Además, también resalta la importancia de la reconstrucción del tejido social en la superación del trauma. El sentimiento de desapego es un síntoma donde las víctimas se sienten diferentes y aisladas de los demás debido a su experiencia traumática. “El trauma causa un sentimiento de desapego, haciendo que las víctimas se sientan diferentes y aisladas de los demás”, explica. Las actividades comunitarias como la música o la agricultura permiten a las víctimas reconectarse con otros que han pasado por experiencias similares, fomentando la creación de una red de apoyo y reconstruyendo los lazos sociales. “Al acercarse a otras personas y participar en actividades comunitarias, pueden darse cuenta de que compartían circunstancias similares, lo que ayuda en la reconstrucción del tejido social”, dice Aristizábal.

La redefinición de la identidad de las víctimas es un indicador clave de la superación del trauma. “Salir de la condición de víctima es fundamental”, afirma Aristizábal. En lugar de ser reconocidos como víctimas, los individuos se redefinen como agricultores, músicos, productores de miel o compositores. Este cambio de identidad implica una transición desde una posición de impotencia hacia una de agencia y productividad. “Ya no quieren ser reconocidos como víctimas, sino como productores, artistas, o agricultores, lo que implica que sí hay una superación del trauma”, añade.

De este modo, Aristizábal concluye que estas actividades no solo combaten los síntomas del estrés postraumático, sino que también fomentan un sentido de pertenencia y protección a través de la creación de vínculos significativos. “A través de estas actividades, logran superar el sufrimiento y la sintomatología que produce el trauma, fortaleciendo así la resiliencia comunitaria”, dice. La participación en estas actividades productivas y artísticas permite a las víctimas encontrar un propósito y redefinir su identidad, contribuyendo significativamente a su proceso de sanación.

¿Qué acciones ha tomado el gobierno colombiano para promover la reconstrucción y sanación de las víctimas del conflicto armado?

Para empezar, vale la pena destacar que los actos solidarios se dan a través de las acciones en comunidad. Las víctimas de la masacre en Chengue, Don Gabriel y Chalán, unificaron sus voluntades de reparación y retorno hacia intereses comunes en el año de 2007, así por necesidad de reclamar sus derechos como víctimas, nacieron las juntas de asociaciones comunales: ‘’asovichengue’’, ‘’junta de acción comunal de Don Gabriel’’, y ‘’Juntas y Artesanas de Memorias de Chalán’’.

Dentro de los resultados que alcanzaron las asociaciones, está la unión de la comunidad, en cuanto realizan encuentros comunitarios con representantes gubernamentales para organizarse. Esta unión ha permitido que 31 de los derechos de petición en el marco de la Ley 1448 de 2011, más conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, hayan posibilitado la reparación, si bien no integral, de la mayoría de las familias víctimas demandantes. La justicia les restableció sus derechos sobre sus casas lotes, a través de una sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil Especializado de Sincelejo (Unidad de Restitución de Tierras, 2019).

Las casas pasaron de ser un lugar que representaba víctimas y catástrofe para convertirse en un testimonio de una resignificación en clave de esperanza. Así, los montemarianos hacen que se efectúe la sentencia que materializa las casas, y transformando la identidad de la comunidad. Las antiguas casas de bahareque y palma ya no estarán, pero sí unas nuevas adaptadas para que en un futuro se desarrollen otros derechos como el acueducto o el gas.

Por otro lado, la puesta en acción de la Unidad para las Víctimas ha implementado en el corregimiento de Chengue en Marzo de 2024, la entrega de maquinaria agrícola en calidad de Sujeto de Reparación Colectiva (SRC), la Asociación de Víctimas de Chengue (asovichengue) recibió un tractor y otras herramientas para trabajo agrícola por cerca de 500 millones de pesos, que dio cumplimiento a una tercera medida de reparación colectiva que está consignada en su Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC). Si bien, la primera medida de reparación se dio en diciembre de 2023 con la celebración de las fiestas navideñas comunitarias, como reintegración y recuperación de sus tradiciones.

Eventos como estos activan el tejido social que compone el territorio y permite que el espacio se convierta en el lugar de la experiencia social y se resignifique al ser habitado de nuevo con cada recorrido, con cada paso y con cada recuerdo (Garzón M. A., 2011).

Otro ejemplo que hace parte del proceso de resignificación para las víctimas, pilar fundamental de testimonio en esta investigación, ha sido la ejecución de la estrategia RLIP (Redes locales de Integración Productiva) de apicultura en acuerdo con la Unidad de Restitución de Tierras, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO). La comunidad de Chengue, en especial las mujeres, han recibido capacitaciones para el trabajo de la apicultura y 500 colmenas, no solo se espera que se produzca miel, sino que las abejas, como polinizadoras, aporten a la fertilidad de la tierra y así algún día poder producir aguacates en grandes cantidades. Por otra parte, el ciclista Egan Bernal, ganador del Tour de Francia 2019 y el Giro de Italia 2021, participará como imagen comercial junto con una marca que elabora un bloqueador solar para el cuidado de la piel de deportistas hecho con la miel de Chengue. La visita se llevó a cabo en el marco de la estrategia de restitución de víctimas por la Unidad de Víctimas para vincular al sector privado en los procesos de emprendimientos de la comunidad, y para finalizar, los chengueros pretenden asociarse para reiterar lo que significa para ellos la construcción del tejido social y que, Chengue sea reconocido por agricultura y apicultura.

Por el contrario, en el corregimiento de Don Gabriel, desde agosto de 2021, se han implementado encuentros desde un enfoque psicosocial a las víctimas de la comunidad, con la participación de 30 sobrevivientes, la territorial Sucre de la Unidad para las Víctimas implementó el tercer encuentro de la estrategia ‘’Tejiéndonos’’. Desde la importancia de las prácticas sociales y tradicionales que le dan sentido a la comunidad para la sana convivencia, este tipo de ejercicios permiten la integración social, y fortalecimiento del tejido social. Allí también se promocionó el respeto y la solidaridad al iniciar juegos tradicionales como la golosa, el yoyo, el bate, festival del barrilete, fiestas patronales, velaciones y ollas comunitarias, acciones que abordan las representaciones sociales, sus prácticas tradicionales, el arraigo territorial y la transformación de conflictos, para favorecer el sentido comunitario. (Unidad para las Víctimas, 2021).

En Chalán, las acciones que ha tomado el gobierno tienen un gran potencial en la promoción del arte y la cultura. El corregimiento cuenta con cuatro espacios: la Ludoteca Municipal, la Casa de Colores, la Casa de la Memoria y la Escuela Popular El Bonche, cuatro lugares donde la comunidad reúne expresiones culturales y sociales de la región montemariana.

También se articula con la población en proceso de reincorporar el casco urbano de Chalán en diferentes líneas como: ‘’memoria y territorio’’, ‘’semillero de juventud’’, ‘’cuidado de la madre tierra’’, ‘’arte, cultura y comunicación’’ y ‘’escritura creativa’’.

En Julio de 2022 la Unidad para las Víctimas en Chalán, convocó a 107 personas, entre ellas, personas víctimas para la entrega de cartas de indemnización por recursos que suman $855,000 millones. Seguido de esto, en septiembre de 2023 se concertó un encuentro entre la Unidad para las Víctimas, representantes, líderes, y municipales de víctimas, y la organización social ‘Red de Tejedoras de la Memoria’’ para conmemorar el Día Internacional de la Desaparición Forzada en el territorio, bajo el mensaje de ser resilientes en búsqueda de las víctimas desaparecida por el conflicto y de la verdad, se realizó el foro ‘’La Lucha hasta encontrarlos’’. Este tipo de actividades y conmemoraciones permite socializar y reincorporarse en comunidad, pero también permite gestar liderazgo en la resiliencia del pueblo.

La participación y las acciones que ha tomado el gobierno colombiano para promover la reconstrucción y sanación de las víctimas del conflicto armado, sí son una ayuda para ejercer la memoria colectiva y la identidad de las víctimas, lo que hace que la visibilización, restitución, y reparación resignifique el territorio y ayude a sanar psicosocialmente a la comunidad montemariana. Los resultados de esta investigación revelan que dichas estrategias no solo han contribuido a la liberación de sentimientos negativos y a la superación del trauma, sino que también han facilitado la resignificación de sus territorios. Este proceso ha fortalecido el tejido social y emocional, y ha promovido una identidad colectiva renovada. El hecho que se reconozca y se repare el tejido social apuesta a la acción de ser sujeto resiliente, ya que forja la organización de los miembros de la comunidad hacia objetivos comunes que posibilitan que el territorio significado por la violencia sea resignificado con semánticas de construcción de paz y superación.